データマネジメントとは?重要性とDX推進に向けた成功のポイント

DXが進む今、企業の競争力を左右するのは「データの使い方」です。

本記事では、ビジネスの成果を引き出すために欠かせない「データマネジメント」の基本から、成功のポイント、よくある課題とその解決策までを体系的にご紹介。

なぜ今データマネジメントが重要なのか、どう取り組めば成果につながるのかを、実践的な視点でお伝えします。

▶目次

✔️採用にコストをかけず実現するプロの伴走支援

✔️データ整備から内製化までの一貫サポート

サービスの詳細、支援内容、導入事例は下記ページで公開しています。

▶︎サービス内容:データ領域 プロフェッショナル常駐サービス

▶︎導入事例:導入事例 | メンバーズデータアドベンチャー

\ データ活用についてのご相談はメンバーズデータアドベンチャーまで /

01. データマネジメントとは?その定義と役割

01-1. データマネジメントの基本的な定義

「データマネジメント」とは、組織が保有するあらゆるデータを、正しく・安全に・有効に管理・活用するための一連のプロセスや仕組みを指します。

単にデータを「保管」するだけでなく、「収集・保存・加工・分析・廃棄」までのライフサイクル全体を適切に管理し、「整える・守る・活かす」ことでデータの価値を最大化する取り組みです。

例えば、お金を管理するために経理部門が専門的な知識とルールに基づいて活動するのと同様に、データという資産を専門的に管理する機能と捉えると理解しやすいでしょう。

データマネジメントは、アドホックなIT作業ではなく、財務管理や人事管理と同様に確立された専門的なビジネス機能です。

企業がデータに基づいた意思決定を行うためには、信頼できるデータ基盤が不可欠です。そのための土台を築くのが、データマネジメントなのです。

01-2. データマネジメントが担う主要な役割

データマネジメントは、企業のデータ活用において多岐にわたる重要な役割を担っています。ここでは主要な3つの役割、「データの品質向上」「セキュリティの確保」「データガバナンスの構築」について説明します。

- ・データの品質向上:

データの正確性・一貫性・完全性を確保し、信頼できる情報基盤を構築することで、判断ミスや業務トラブルを防ぎ、意思決定の精度を高めます。 - ・セキュリティの確保:

アクセス制御や暗号化、監査体制を通じて、データの機密性・整合性・可用性を維持。不正アクセスや漏洩のリスクを低減し、企業の信頼性を守ります。 - ・データガバナンスの構築:

データの所有者・責任者・利用ルールを明確化し、全社統一のデータ活用体制を整備。誰がどのデータをどのように扱うかを明確にすることで、適切な利用と統制を実現します。

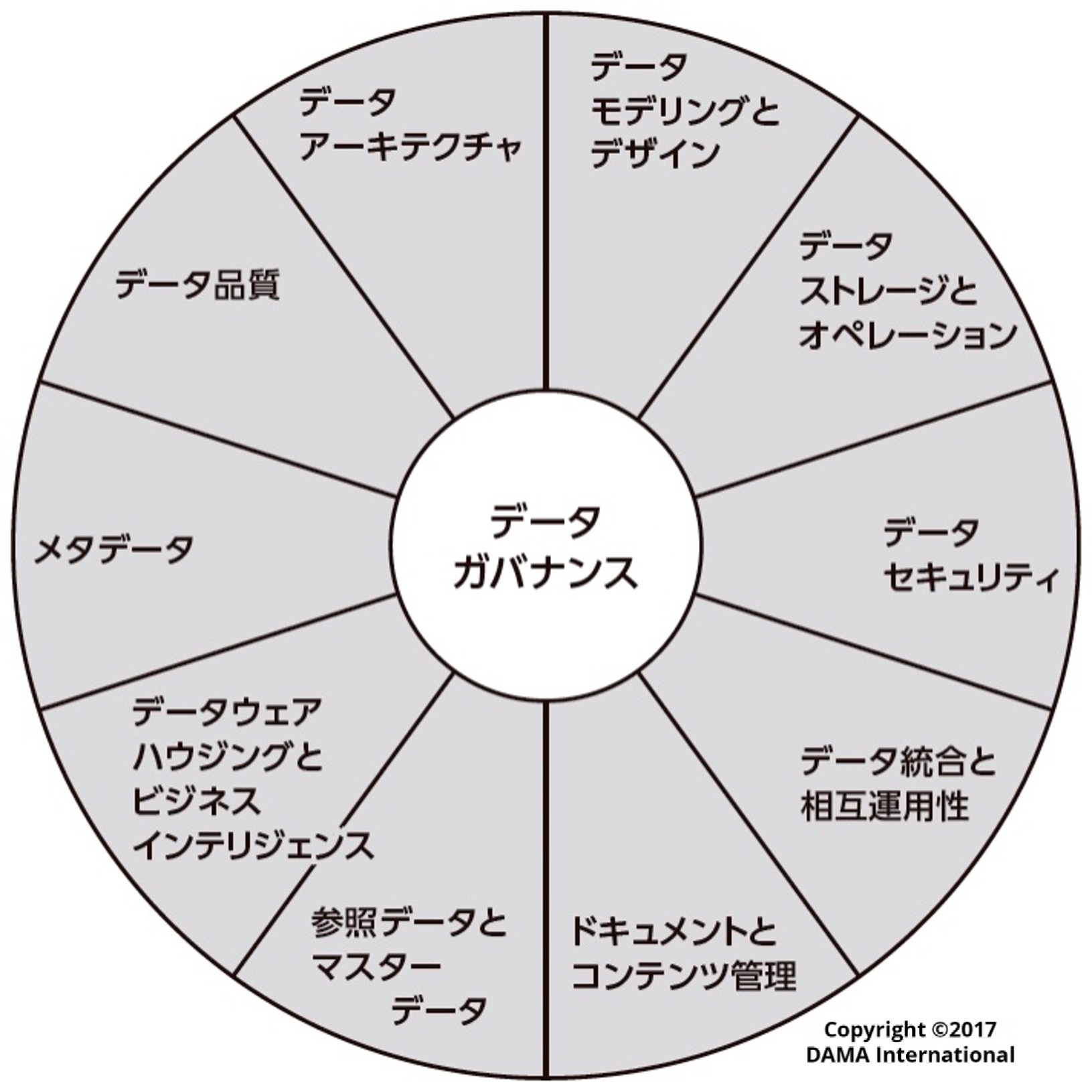

国際的な非営利団体であるDAMA(国際データマネジメント協会)が提唱するフレームワーク「DAMAホイール」では、これらを含む複数の知識領域の中心に「データガバナンス」が位置づけられています。

出所:『データマネジメント知識体系ガイド 第二版』 DAMA International編著、DAMA日本支部、Metafindコンサルティング株式会社 監訳、日経BP

データガバナンスという土台の上に、初めて信頼できるデータ活用が成り立ちます。このように、データマネジメントは、組織が安心してデータを活用するための秩序を作り、その資産価値を守り、高めるための根幹的な役割を果たしているのです。

02. なぜ今、データマネジメントがDX推進に不可欠なのか?

適切なデータマネジメントは、DX推進を加速させ、企業に非常に大きなメリットをもたらします。

ここでは、効果的なデータマネジメントがもたらす3つの決定的なメリット、すなわち「事業成長と顧客体験の向上」「業務効率化とコスト削減」、そして「法的リスクの軽減」に焦点を当て解説します。

02-1. 事業成長と顧客体験の向上を実現する

データマネジメントによって適切に整備された信頼性の高いデータは、経営判断、商品開発、マーケティングの精度を高め、新たな事業機会の創出につながります。総務省の調査によれば、DXによるデータ利活用は経済に大きなインパクトを与え、製造業で約23兆円、非製造業で約45兆円もの売上高押し上げ効果があったと試算されています。

参照:「令和3年版情報通信白書」(総務省)

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd1124a0.html(2025年8月18日に利用)

これは信頼できるデータに基づき、顧客の行動や購買履歴を的確に把握することで、顧客一人ひとりのニーズに応じたサービス提供が可能になるためです。

その結果、顧客満足度が向上し、売上や企業価値の向上を通じて、事業成長が促進されます。データマネジメントによって整備された信頼性の高いデータ基盤こそが、こうしたデータドリブンな成長戦略を実現するための不可欠な前提条件だと言えます。

02-2. 業務効率化とコスト削減に貢献する

信頼性の高いデータ基盤の構築により、部門間の連携が進み、手作業によるデータ収集や統合作業が大幅に削減されます。多くの企業で、DXに期待する成果のトップとして「業務プロセスを変革し、生産性を向上する」ことが挙げられています。

データマネジメントがこれを実現する理由は、重複データや部門ごとに分断された情報を整理・統合し、「信頼できる唯一の情報源(Single Source of Truth)」を構築するからです。これにより、データを探したり手作業で集計したりする非効率な時間の削減、システム運用や人件費などのコスト削減が実現できます。

その結果、社員は付加価値の高い業務に集中でき、生産性の向上にもつながります。

02-3. 法的・規制要件への対応とリスク軽減

個人情報保護法やGDPR(※)など、国内外でデータ保護に関する規制が強化される中、適切なデータマネジメントはコンプライアンス遵守に不可欠です。

個人情報保護委員会への漏えい等事案の報告件数は年々増加し、2024年度には189件に達するなど、データ漏洩リスクはかつてないほど高まっています。

また、東京商工リサーチの調査では、2023年に発生した情報漏洩・紛失事故による対象人数は過去最多の4,090万人分にのぼりました。これらのインシデントは、不正アクセスだけでなく、従業員の誤操作といった内部要因も多く含みます。

参照:「2024年「上場企業の個人情報漏えい・紛失事故」調査」(東京商工リサーチ)

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1200872_1527.html(2025年8月18日に利用)

データの取り扱いや管理体制を明確にし、記録・監査・ログ管理を徹底することで、こうした情報漏洩や改ざんといったセキュリティリスク、さらには法令違反による信頼失墜のリスクを大幅に軽減できます。

その結果、企業の信用維持や法的リスクの回避に繋がり、安心して事業を推進できる環境を整備できます。

(※)GDPR=General Data Protection Regulation(EU一般データ保護規則)

EU圏内の個人情報を保護するための法規制で、日本企業もEU関連の事業を行う場合には対応が求められます。

03. データマネジメントを成功させるための実践ステップとポイント

データマネジメントを成功させるためには、計画的かつ継続的な取り組みが不可欠です。

ここでは、具体的な実践ステップと、それぞれのポイントを解説します。

03-1. 目的とゴールの明確化

まず、「何のためにデータマネジメントを行うのか」という目的を明確にすることが最も重要です。

単にデータを管理するだけでなく、売上向上やコスト削減、顧客満足度向上など、経営戦略に紐づいた具体的な目標(KGI・KPI)を設定することで、取り組みの方向性が定まります。

目的が明確になることで、組織全体の方向性が定まり、関係者の一体感や取り組みの効果測定が可能になります。

03-2. 現状把握と課題特定

次に、社内にどのようなデータが、どこに、どのような状態で存在しているのかの現状を調査する「アセスメント」のプロセスを行います。このアセスメントは、そうしたデータのサイロ化、重複、品質のばらつきといった「見えない問題」を可視化するプロセスです。具体的には、主要なデータ資産をリストアップし、そのデータの所有者、利用者、品質レベルを棚卸しします。

部署ごとに異なるシステムでデータが管理されていないか、重複や不整合、欠損といった課題を具体的に洗い出すことが重要です。

現状を正確に把握することで、後工程の設計や効果的な改善策の立案につながります。

03-3. 体制構築とルールの整備

データマネジメントを組織全体で推進するためには、体制構築とルールの整備が不可欠です。

具体的には、CDO(Chief Data Officer:最高データ責任者)を設置し、データ戦略の立案や管理体制の統括を担わせるほか、データ管理委員会の設立など、明確なデータガバナンス体制を構築します。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の調査でも、DXで成果を上げている企業は、CDOやITに知見のある役員の存在比率が高いことが示されています。

参照:「DX白書2021」(独立行政法人情報処理推進機構(IPA))

https://www.ipa.go.jp/publish/wp-dx/qv6pgp0000000txx-att/000093706.pdf(2025年8月18日に利用)

また、データの所有者・責任者、利用ルール、命名規則、品質基準をドキュメント化することも重要です。

さらに、全社員を対象にデータリテラシー向上のための教育・研修を行い、適切なデータ活用ができる人材を育成することで、組織全体の意識を高め、データマネジメントが文化として根付いていきます。

03-4. スモールスタートでPDCAを回す

大規模で複雑なデータマネジメントを、最初から全社一斉に完璧な形で導入しようとすると、計画が肥大化し、頓挫するリスクが高まります。データマネジメントは、いきなり全社導入を目指すのではなく、特定部門や小規模なプロジェクトからスモールスタートで始めることが効果的です。

これによりリスクを抑えつつ、スピーディに具体的な成果を上げられます。

施策の効果測定と改善を繰り返すPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を継続的に回すことで、ノウハウを蓄積しながら段階的に適用範囲を拡大していくことが効果的です。

03-5. 成功ポイント:経営層のコミットメントと全社的なデータ文化の醸成

データマネジメントは、IT部門や一部の部署だけの問題ではありません。経営層の強いコミットメントと、全社的な取り組みが不可欠です。

情報システムに関する多くの研究で「トップマネジメントの支援」が最も重要な成功要因の一つとして挙げられています。IPAの調査でも、DXの成果が出ている企業は、そうでない企業に比べてIT分野に見識がある役員の割合が19.1%高いという結果が出ています。

参照:「DX動向2024」(独立行政法人情報処理推進機構(IPA))

https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/eid2eo0000002cs5-att/dx-trend-2024.pdf(2025年8月18日に利用)

経営層がデータ活用の重要性を理解し、積極的に推進することで、組織全体に「データに基づく意思決定が当たり前」という文化が根付きます。

データを共通言語とし、全社員が活用できる環境を整えることが、継続的な成果と成功の鍵となります。

04. 【課題別】データマネジメントのよくある悩みと解決策

データマネジメントに取り組む上で、多くの企業が共通の悩みを抱えています。ここでは、理論から実践へと移る際に現れる5つの典型的な悩み、「データのサイロ化」「品質問題」「人材不足」「組織文化」「セキュリティ不安」を取り上げ、その解決策について解説します。

04-1. データが点在し、必要なデータが見つからない(データサイロ化)

各部署やシステムにデータが分散し、必要なデータにたどり着けない「データサイロ化」はよくある課題です。この状態では、顧客の全体像を把握できず、レポート作成のたびに各部署から手作業でデータを集めるなど、膨大な非効率が発生します。

解決策:

データ統合プラットフォームの導入や、社内のデータ資産を一覧化するデータカタログの整備が効果的です。

分散したデータを一元管理し、必要なデータに素早くアクセスできる環境を構築することで、データ探索の時間を大幅に短縮できます。

04-2. データの品質が低く、分析結果が信頼できない(データ品質問題)

「ゴミを入れれば、ゴミしか出てこない(Garbage In, Garbage Out)」という言葉の通り、データの重複・不整合・欠損などデータの品質問題は分析結果の信頼性を根底から揺るがし、誤った判断につながるリスクがあります。

解決策:

不正確なデータを修正・除去する「データクレンジング」や、記録形式を統一する「標準化ルール」の策定と運用、データ入力時のバリデーション(妥当性確認)強化などが有効です。

加えて、定期的なデータ品質の監査・評価を実施し、継続的に改善を図る体制を整備することが重要です。

04-3. データを活用できる人材がいない、育たない(人材不足・スキルギャップ)

データを蓄積していても、それを活用できる人材がいなければ、ビジネスへの貢献にはつながりません。

多くの企業では、データ分析や活用に必要な知識・スキルを持つ人材が不足しているほか、社内での教育体制が整っていないことが課題となっています。

解決策:

段階的な社内研修やeラーニングの導入を通じて、社員のデータリテラシーや分析スキルの底上げを図ることが有効です。

また、すぐに高度な対応が必要な場合は、外部のデータ分析専門家を活用した支援も効果的です。

必要に応じて、プロフェッショナル人材を一時的に常駐させるといった施策も検討できます。

04-4. データ活用に対する社内の理解が得られない(組織文化の課題)

「データ活用は一部の専門家の仕事」「現場には関係ない」といった誤解や、データ活用の意義が社内に浸透していないことは、多くの企業で見られる課題です。

こうした状況では、現場の協力が得られず、取り組みが定着しにくくなります。

解決策:

データ活用の成功事例や具体的な成果を社内で積極的に共有し、業務にどう貢献するのかを“自分ごと”として実感できるようにすることが重要です。

あわせて、経営層主導でのメッセージ発信、部署横断型のプロジェクト立ち上げ、データに関する社内イベントの開催などを通じて、組織全体にデータ活用の文化を浸透させていくことが求められます。

04-5. セキュリティやコンプライアンスへの不安

データのセキュリティリスクや法令遵守は多くの企業共通の課題です。

個人情報や機密情報の漏えい防止には、アクセス権限管理やログ記録、匿名化・マスキングなどの対策と関連法規の遵守が欠かせません。

解決策:

データの匿名化やアクセス権限の厳格管理、関連法規の遵守を徹底しましょう。

また、セキュリティ対策ツールの導入や定期的な監査・診断を行い、安全な環境を整備することが重要です。これらの取り組みにより、組織全体で安心してデータを活用できる体制を構築することが求められます。

05. データマネジメントでDXを推進した成功事例

食品流通企業における、データマネジメントの一元化と活用の成功事例をご紹介します。

<導入前の課題>

グループ会社や部署ごとに個別のシステムが存在し、データがサイロ化していました。各システムのデータフォーマットが不統一で、データガバナンスが機能しておらず、データ品質や鮮度に対する信頼性が低いという課題を抱えていました。また、データの確認コストが高く、セキュリティ対策もシステムごとに異なり、データ活用を阻害していました。

<実施したこと>

データマネジメントチームを組成し、全社的なルールを整備する「データレビュー」を実施。新たな分析基盤の構築と並行して、データ品質、メタデータの管理、データガバナンス、セキュリティ要件の整理を行い、全社で統一されたデータ取り扱いを確立。この取り組みにより、各システムから抽出したデータの連携・活用の基盤を構築しました。

<得られた成果>

データマネジメントチームが主導したデータレビューによって、社内のデータ品質が向上し、分析結果の信頼性が高まりました。加えてデータの適切な加工や、セキュリティ部門との連携体制が確立され、データ活用の基盤が整いました。これにより、データマネジメントが組織に定着し、全社的なデータナレッジの拡充とDX推進の加速に繋がりました。

その他弊社の導入事例はこちらで紹介しています→導入事例 | メンバーズデータアドベンチャー

06. データマネジメントに関するよくある質問(FAQ)

Q1. データマネジメントは中小企業でも必要ですか?

A. はい、企業の規模に関わらず、データは重要な経営資源です。中小企業は大企業に比べてブランド力や資金力が劣るため、顧客データや販売データ、業務データを正しく把握し、素早く経営判断に役立てることがとても大切です。

勘や経験だけで経営を続けると、変化の激しい市場で勝ち残るのは難しくなります。データマネジメントは、限られた資源を効率よく使い、効果的な戦略を立てて競争に強くなるための指針となります。

Q2. データマネジメントツールを導入すれば解決しますか?

A. いいえ、ツールはデータの可能性を引き出すための助けに過ぎません。データマネジメントの本質は、ビジネス課題を解決し価値を生み出すことにあります。

ツールはその過程をスムーズにする手段であり、目的の明確化や体制構築、人材育成といった組織的な取り組みが伴わなければ、高価なツールも十分に活用されません。

まずは、ツール導入前にどんな価値を実現したいのかをはっきりさせることが大切です。

Q3. データマネジメントの人材育成はどのように進めるべきですか?

A. 人材育成は単なるスキル習得ではなく、組織全体のデータリテラシー向上が重要です。人材育成には、二つの階層でのアプローチが効果的です。第一に、専門家だけでなく、すべての従業員がデータの基本的な読み書き能力を身につけるための「全社的なデータリテラシー教育」です。これにより、組織全体でデータを共通言語として話せるようになります。

第二に、データスチュワードやデータアナリストといった「専門人材の育成」です。社内研修や資格取得支援といった内部育成と、必要に応じて外部の専門家を活用するハイブリッドなアプローチが、多くの日本企業にとって現実的な選択肢となっています。

Q4. データマネジメントの効果はいつ頃から現れますか?

A. データマネジメントの効果は、まず社員の意識変化として早期に現れます。効果は段階的に現れます。まず比較的早期(3~6ヶ月程度)に現れるのは、特定の業務における効率化の効果です。例えば、月次のレポート作成時間が半減した、といった目に見える変化です。

一方で、売上向上や顧客満足度の改善といった事業全体へのインパクトや、データに基づいた意思決定が当たり前になる文化の醸成には、1年から2年、あるいはそれ以上の継続的な取り組みが必要です。焦らず、小さな成功を積み重ねていくことが重要です。

Q5. DX推進におけるデータマネジメントの失敗例にはどのようなものがありますか?

A. よくある失敗は、「完璧」を目指しすぎて動けなくなることです。理想のデータ基盤や完全なデータ品質を求めて、最初から大きな投資や複雑なシステムを作ろうとすると、途中でプロジェクトが止まってしまうことが多いです。データマネジメントは、まず小さな成功を積み重ねながら、少しずつ改善していく進め方が大切です。

不完全でもまず始めることで、徐々に良くしていくのが成功のコツです。

まとめ

データマネジメントは、企業が持つデータを「集める」から「捨てる」まで適切に扱い、その価値を最大限に引き出す活動です。信頼性の高いデータは、DX推進に不可欠で、事業成長、顧客体験向上、業務効率化、コスト削減、そして法的リスク軽減に貢献します。

成功には、まず目的を明確にし、現状把握からスモールスタートでPDCAを回すことが重要です。経営層のコミットメントと全社的なデータ文化の醸成も欠かせません。データサイロ化や品質問題、人材不足といった課題は、データ統合やクレンジング、人材育成で解決できます。完璧を目指すより、小さな成功を積み重ねることが成功へのポイントです。

データを資産として正しく活かす力は、今後の企業成長を左右する鍵となります。

変化の激しい時代だからこそ、データマネジメントを一過性の取り組みではなく、継続的な経営戦略の一環として実践していくことが求められます。

弊社データアドベンチャーカンパニーでは、データ基盤の構築から運用・保守まで一気通貫でご支援しております。

情報収集からでも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

\ データ活用についてのご相談はメンバーズデータアドベンチャーまで /

\ 相談する前に資料を見たいという方はこちら /

▶こちらも要チェック