DXとIT化の違いを徹底解説!目的から事例まで専門家がわかりやすく紹介

IT導入による業務改善を進める中で、それが本当にデジタルトランスフォーメーション(DX)につながっているのか疑問を感じていませんか?本記事では、IT化とDXの本質的な違いを明確にし、企業競争力を高める上でDXがいかに不可欠であるかを詳しく解説します。2025年の崖を乗り越え、自社に必要な変革を見出す手助けとなれば幸いです。

▶目次

01. DXとIT化、根本的な違い

DX(デジタルトランスフォーメーション)とIT化は、しばしば混同されがちですが、その目的と範囲において根本的な違いがあります。この章では、それぞれの定義を明確にし、両者の関係性を解き明かしていきます。

01-1. IT化とは?業務効率化・コスト削減の手段

IT化とは、情報技術(Information Technology)を導入し、既存業務のデジタル化やシステム導入を通じて、業務プロセスを効率化し、コストを削減することを指します。その主な目的は、「現状の改善」、「業務の効率化」、そして「コストの削減」にあります。

アナログな手作業や紙媒体での業務をデジタルに置き換えることで、作業時間や人的ミスを減らし、業務の正確性とスピードを高めます。具体的には、会計ソフトの導入による経理業務の自動化や、Web会議システムの活用による移動コスト削減、紙媒体資料の電子化などがIT化にあたります。つまりIT化は、現状の業務をデジタル技術で「置き換える」ことで、限定的な範囲の課題解決を図るための手段といえるでしょう。

01-2. DXとは?ビジネスモデル・企業文化の変革

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を駆使して、顧客体験、提供する製品・サービス、ビジネスモデル、さらには企業や組織の文化そのものを根本的に変革することを意味します。これは単なる業務効率化にとどまらず、その究極的な目的は「競争優位性の確立」や「新たな価値創造」にあります。例えば、製造業がIoTで収集したデータをもとに故障予知サービスを始めたり、小売業がAIによる需要予測で在庫を最適化したりする取り組みがDXに該当します。DXの本質は、デジタルを前提としてビジネスのあり方を根本から「再定義」し、企業全体の競争力を高める点にあります。

01-3. IT化はDXの「手段」、DXは「目的」

このように、IT化とDXは異なる概念でありながら密接に関連しています。IT化はDXを実現するための一つの重要なステップであり、DXはIT化を通じて達成されるべき「目的」であると言えます。例えば、サブスクリプション型のビジネスモデルへ転換する(DX)ためには、まず顧客管理や課金システムを導入する(IT化)必要があります。重要なのは、IT化をゴールとせず、それによって得られたデータや効率化されたリソースを、いかにして新たな顧客価値や競争力向上という「目的」につなげるかという視点です。

02. IT化の限界とDXの必要性

IT化が進む一方で、現代の市場環境においては、IT化だけでは対応しきれない課題も顕在化しています。

02-1. 市場変化への対応と競争力維持

現代のビジネス環境は、デジタル技術の進化や顧客ニーズの多様化によって急速に変化しています。IT化は既存業務の効率化には貢献するものの、それだけでは根本的な企業競争力の強化にはつながりにくいという限界があります。企業が市場の変化に柔軟に対応し、競争力を維持・向上させるためには、IT化を超えたDXの視点が必要不可欠です。

02-2. 経産省が指摘する「2025年の崖」問題

日本企業がDXを推進すべき大きな理由の一つに、経済産業省が2018年の「DXレポート」で警鐘を鳴らした「2025年の崖」問題が挙げられます。これは、老朽化した基幹システム(レガシーシステム)が、データ活用の阻害や国際競争力の低下を招くリスクを指すものです。

このまま課題を放置すれば、日本経済に深刻な影響が及ぶ可能性があります。レポートでは、もし企業が課題を克服できなければ、2025年以降、年間で最大12兆円の経済損失が生じるかもしれないと試算されています。この「2025年の崖」を乗り越えるためにも、既存システムを刷新し、DXを推進することが喫緊の課題なのです。

参照:「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」(経済産業省)https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/20180907_02.pdf(2025年8月18日に利用)

02-3. データ活用による新たな価値創造の必要性

IT化によって収集されたデータは、単に保存されているだけではその価値を最大限に発揮できません。DXにおいては、IT化で集積されたデータを分析・活用し、それに基づいて新サービスの開発や顧客体験の向上といった、新たなビジネス価値を生み出すことが極めて重要となります。

例えば、動画配信サービスは膨大な視聴履歴データを分析し、視聴者が求めるコンテンツを高い精度で制作することで大ヒット作を生み出しています。IT化で蓄積されたデータをDXで活用し、顧客理解の深化や新サービスの開発につなげることが、新たな価値創造の鍵を握ります。

03. DXとIT化、それぞれの目的と具体的な取り組み

IT化とDXは、その目的や具体的な取り組みにおいて大きく異なります。自社の課題や目指すべき方向性を見極めるために、両者の違いを正しく理解することが重要です。

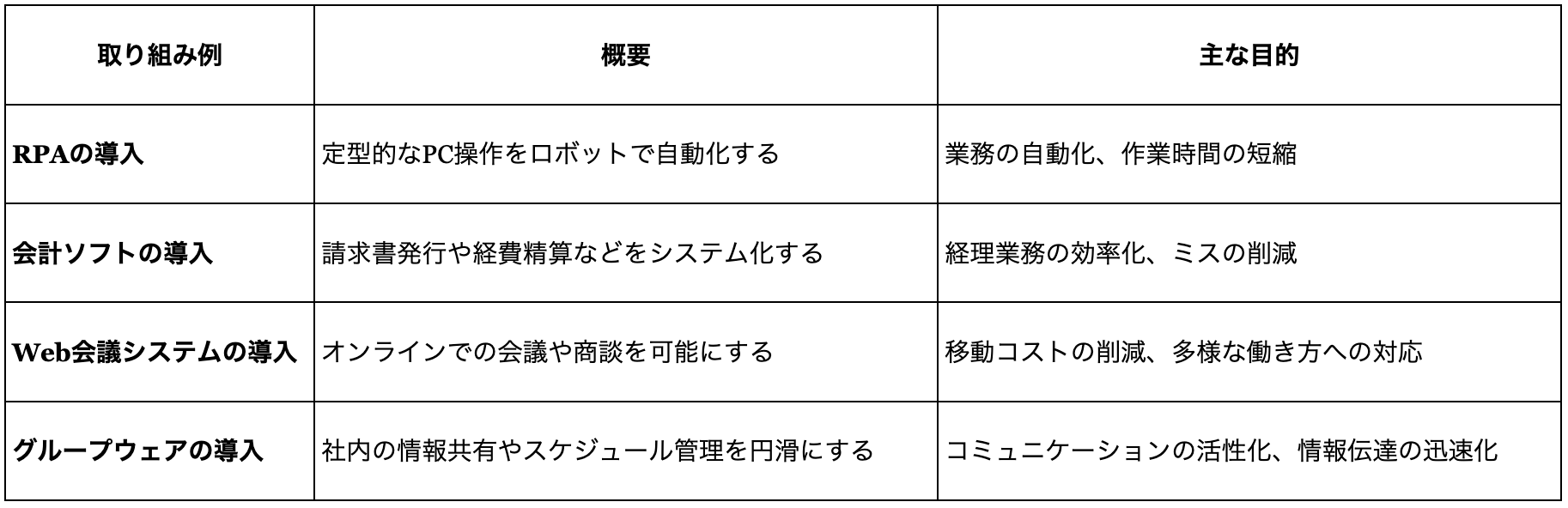

03-1. IT化の目的と取り組み例

IT化の主な目的は、業務効率化、コスト削減、そして情報共有の円滑化です。具体的な取り組み例としては、以下が挙げられます。

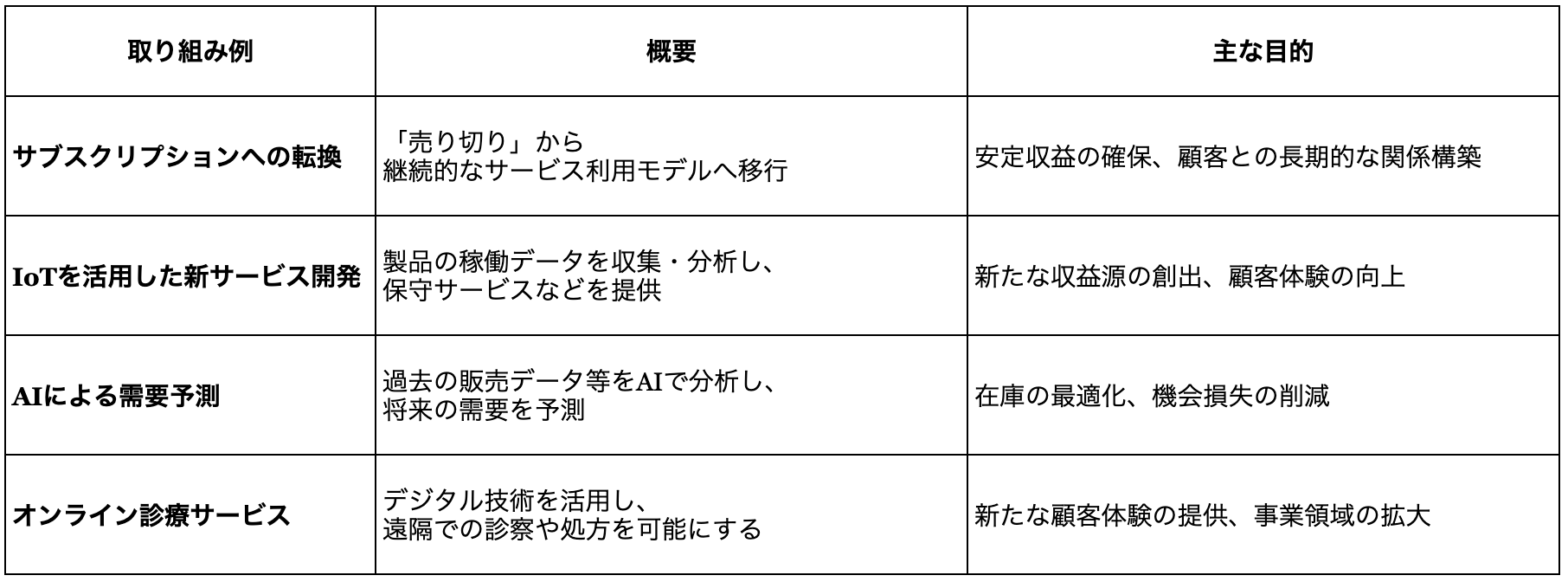

03-2. DXの目的と取り組み例

DXの目的は、ビジネスモデルの変革、新たな顧客体験の創出、競争優位性の確立、そして企業文化の変革といった、より本質的で広範なものです。具体的な取り組み例は以下の通りです。

03-3. 自社に必要なのはIT化?それともDX?判断基準

自社にとってIT化とDXのどちらが、あるいはどのように必要かを判断する際には、現状の課題が業務効率化に留まるのか、それともビジネスモデル自体を変革する必要があるのかを問いかけることが重要です。

もし課題が「紙の書類処理に時間がかかる」といった特定の業務プロセスの改善にあるなら、まずはIT化が適切な解決策です。一方で、「競合が新しいデジタルサービスでシェアを伸ばしている」といった、ビジネスの根幹に関わる大きな課題に直面している場合は、IT化の先にあるDXの推進が求められます。

04. 事例から見るDX推進の成功とよくある課題

DX推進の具体的なイメージを持つため、ここでは具体的な成功事例からDXがもたらす価値を探るとともに、多くの企業がつまずきがちな課題とその対策について解説します。

04-1. DX推進の成功事例

【プレスリリース】データ活用における生成AI導入・活用支援サービスを提供開始 データ抽出・集計・本番移行の作業時間を8割削減

弊社にて、SQLによるデータ抽出・集計・本番移行作業に生成AIを導入したところ、一連の作業にかかる時間が月120時間から月24時間にまで短縮され、作業時間を8割削減できたという結果が出ています。

サービスの提供を通じて、企業のデータ活用における業務効率化と高度化、内製化の実現に向けた支援を加速させていきます。

プレスリリースの詳細についてはこちらから

04-2. DX推進におけるよくある課題

多くの企業がDXを推進する中で、共通の壁に直面します。その代表的な課題が「人材不足」「組織・文化の壁」「老朽化した既存システム」です。DXを成功させるには、これらの課題を認識し、計画的に対処することが不可欠です。

- ・人材不足・スキルギャップ:DXを推進するための専門的な人材が社内に不足している、あるいは既存社員のデジタルスキルがDXに必要な水準に達していない、といった課題が挙げられます。これに対する対策としては、データ活用人材の育成・確保を目的とした社内研修の実施、外部の専門家との連携、あるいは常駐サービスの活用などが考えられます。

- ・組織文化・抵抗:新しいデジタル技術の導入やビジネスモデルの変革は、従業員や組織全体から変化への抵抗を生むことがあります。また、部門間の連携不足も課題となることがあります。これらの課題を乗り越えるためには、経営層のDXに対する深い理解と強いコミットメントを促し、まずは小規模な取り組み(スモールスタート)から始めて成功体験を積み重ね、徐々に全社へと横展開していくアプローチが有効です。

- ・既存システムの老朽化:「2025年の崖」問題でも指摘される通り、老朽化した既存システムが新しい技術の導入を妨げるケースは少なくありません。システム刷新は将来の競争力を確保するための重要な投資と捉える必要があります。

05. DXとIT化に関するよくある質問(FAQ)

DXとIT化について、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1. 「DX化」という言葉は正しいですか?

A. DXはそれ自体が「変革(Transformation)」を意味しているため、「DX化」という表現は厳密には重複表現にあたります。しかし、この言葉は広く使われており、意味は一般的に理解されています。重要なのは、これが単なるIT導入ではなく、ビジネスモデルや組織の変革を指すという本質を理解することです。

Q2. DXとデジタル化は何が違いますか?

A. デジタル化は、アナログ情報をPDFのようなデジタルデータに変換する作業(例:紙をPDFに変換)や、既存の業務プロセスをデジタル技術で効率化する取り組み(例:オンライン申請の導入)を指します。これはIT化に近い概念です。一方、DXは、これらのデジタル技術を活用し、さらに「ビジネスモデルや企業文化そのものを変革する」という、より広範で大きな概念を指します。

Q3. 中小企業でもDXは必要ですか?

A. はい、企業の規模に関わらず、今日の市場変化に対応し、競争力を維持・向上させるためにはDXは不可欠です。大企業のような大規模な投資が難しい場合でも、自社の強みを活かしたスモールスタートでのDX推進は十分に可能です。

Q4. DX推進は誰が主導すべきですか?

A. DXは全社的な取り組みであるため、経営層の強いコミットメントとリーダーシップが不可欠です。特定のIT部門や一部の部署だけでなく、事業部門との緊密な連携も極めて重要です。

Q5. DX推進にどれくらいの期間がかかりますか?

A. DXは継続的な変革プロセスであり、明確な「終わり」があるわけではありません。初期の具体的な成果が出るまでに数ヶ月から1年程度の期間を要する場合もありますが、本格的な企業全体の変革には数年以上の長期的な視点が必要とされます。

まとめ

本記事では、IT化が既存業務の効率化やコスト削減を目指す「手段」である一方、DXはデジタル技術を活用し、ビジネスモデルや組織文化、顧客体験そのものを変革して競争優位性を確立する「目的」であることを解説しました。単なるIT導入に留まらず、デジタル技術の進化や顧客ニーズの変化に対応し、「2025年の崖」を乗り越えるためには、DXが不可欠です。データ活用による新たな価値創造を目指し、自社に真に必要なのはIT化かDXかを判断し、企業競争力を高めるための具体的な一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

\ データ活用についてのご相談はメンバーズデータアドベンチャーまで /

\ 相談する前に資料を見たいという方はこちら /

▶こちらも要チェック