社内データ活用でDX推進!企業成長を加速させるメリットと始め方をプロが解説

企業の成長や競争力強化には、社内に眠る膨大なデータの活用が不可欠です。営業や人事、製造など各部門で蓄積されるデータを効果的に分析・活用することで、業務効率化や新たな価値創出が可能になります。

「社内に蓄積されたデータをどう活かせば良いかわからない」「データ活用と言われても、何から手をつければいいのか…」このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

本記事では以下の内容をお伝えします。

- ・社内データ活用とは何か、その重要性ともたらすメリット

- ・営業・人事・製造など部署ごとの具体的な活用事例

- ・社内データ活用を成功させるステップと課題解決のヒント

▶目次

01.企業成長の鍵「社内データ活用」とは?その重要性とメリット

01-1.社内データ活用とは?

社内データ活用とは、企業内で日々蓄積されるさまざまなデータを収集、整理、分析することで、業務改善やビジネス上の意思決定、新たな価値創造などに役立つ情報として有効活用する一連の取り組みを指します。企業では営業記録、顧客情報、人事データ、生産実績、在庫データなど、企業活動のあらゆる場面でデータが生成され続けています。しかし、それらが部門ごとに散在し、ただ蓄積されるだけでは、組織全体の成長や効率化に直結しません。

そのため、単に数値や履歴を管理するだけでなく、これらのデータを整理・統合し、分析や可視化を行うことで、業務改善や経営判断、さらにはビジネスの発展に活かすことが重要となります。

01-2.社内データ活用がもたらすメリット

社内データ活用は、企業に多様な恩恵をもたらします。中でも特に重要なのが、以下の3つのメリットです。

- ・意思決定のスピード・精度向上

直感や経験だけに頼らず、社内でデータに基づいた迅速かつ的確な意思決定が可能になります。 - ・業務効率化やコスト削減

業務フローの無駄やボトルネックをデータから把握し、改善施策を講じることで、業務プロセスの最適化とコスト削減を実現します。 - ・新たな価値創出・競争力強化

顧客行動や市場データを分析し、潜在ニーズやトレンドを先取りすることで、迅速な戦略立案が可能となり、市場での優位性を高めます。

02.部署別データ活用実践例:眠れるデータを価値に変えるアプローチ

社内データ活用は、特定の部門だけのものではありません。この章では、各部門が保有するデータをどのようにビジネスの価値へと転換できるのか、具体的な実践例を交えながらご紹介します。

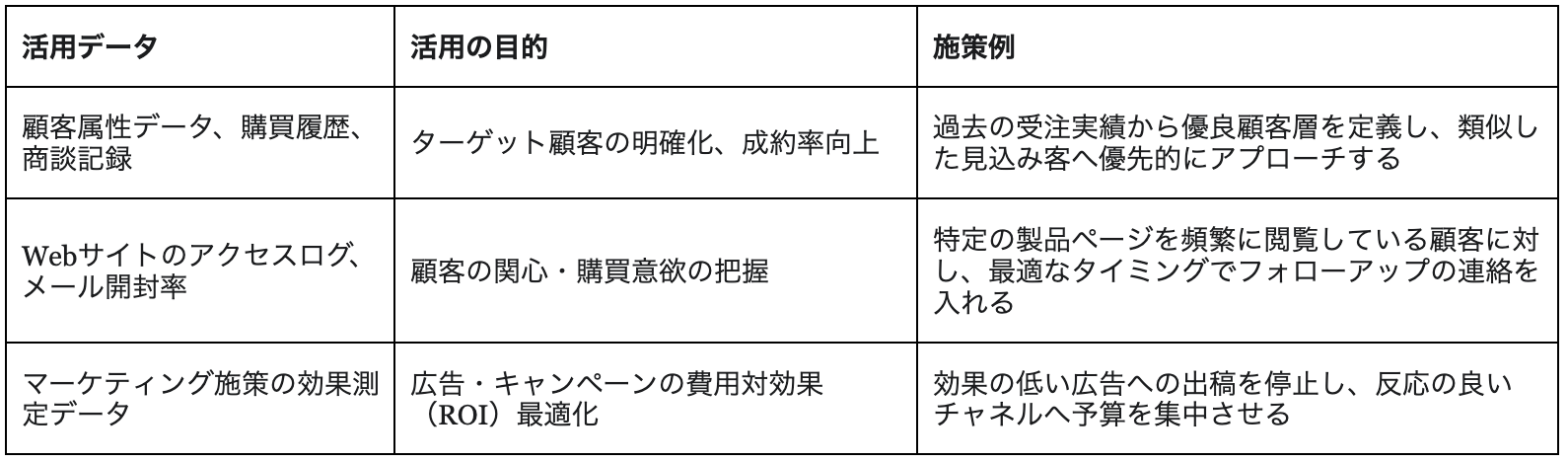

02-1.営業・マーケティング部門におけるデータ活用

営業・マーケティング部門では、顧客属性や購買履歴、商談記録、Webサイトのアクセスログ、SNSの反応など多種多様なデータが日々蓄積されています。これらを活用することで、成約率の高い顧客層を抽出し、最適なタイミングやチャネルでアプローチできます。さらに、広告やキャンペーン施策の効果をデータで可視化することで、投資対効果を分析し、効果的な施策にリソースを集中することが可能です。その結果、営業活動の効率化、マーケティングコストの最適化、顧客満足度の向上などの成果が期待できます。

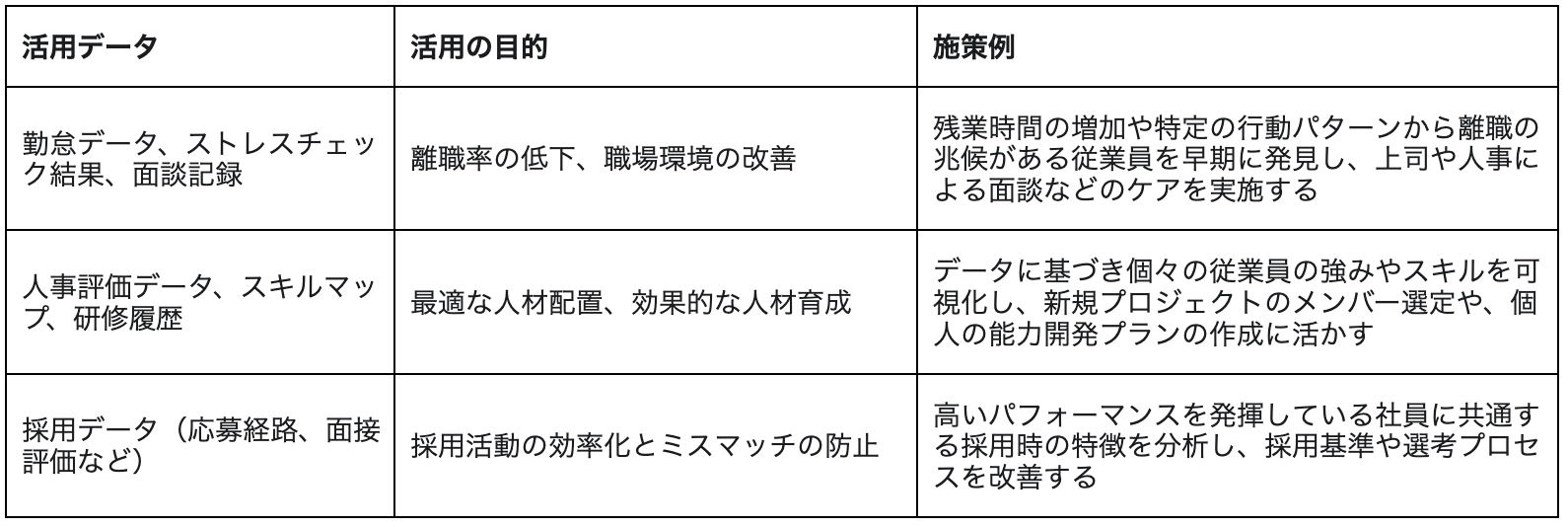

02-2.人事部門におけるデータ活用

人事部門では、勤怠記録や評価データ、スキル情報、採用履歴などの人材データが存在しています。これらのデータを蓄積し、分析することで、離職リスクの早期察知や職場環境の改善が可能です。さらに、スキル可視化による人材配置の最適化や教育プランの設計、採用データ分析による求人の最適化にも活かせます。これらの活用は、従業員エンゲージメントと組織全体の生産性向上につながります。

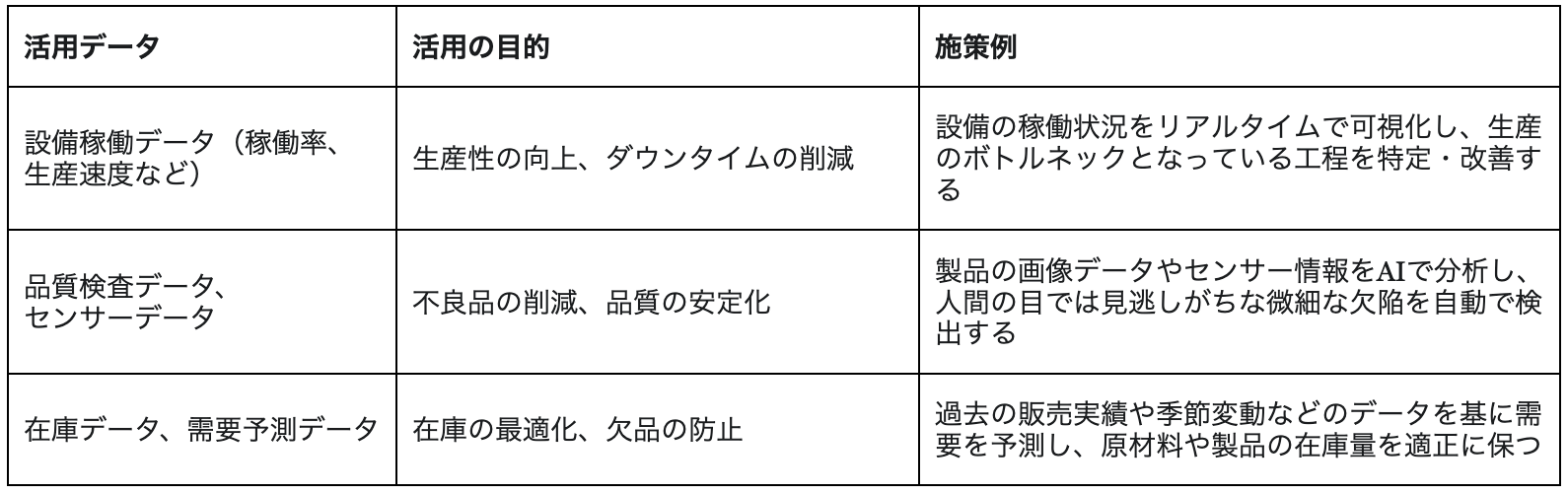

02-3.製造・生産管理部門におけるデータ活用

製造・生産管理部門では、設備稼働データや品質検査結果、在庫状況、生産実績など膨大なデータが生成されます。これらを活用することで、生産ラインのボトルネック特定や効率的な工程改善が可能です。また、センサー情報などを活かして異常を早期に発見し、計画的な設備保全を行えるほか、在庫データや出荷データを組み合わせて需要予測や在庫最適化を実現し、品質向上やコスト削減にもつながります。

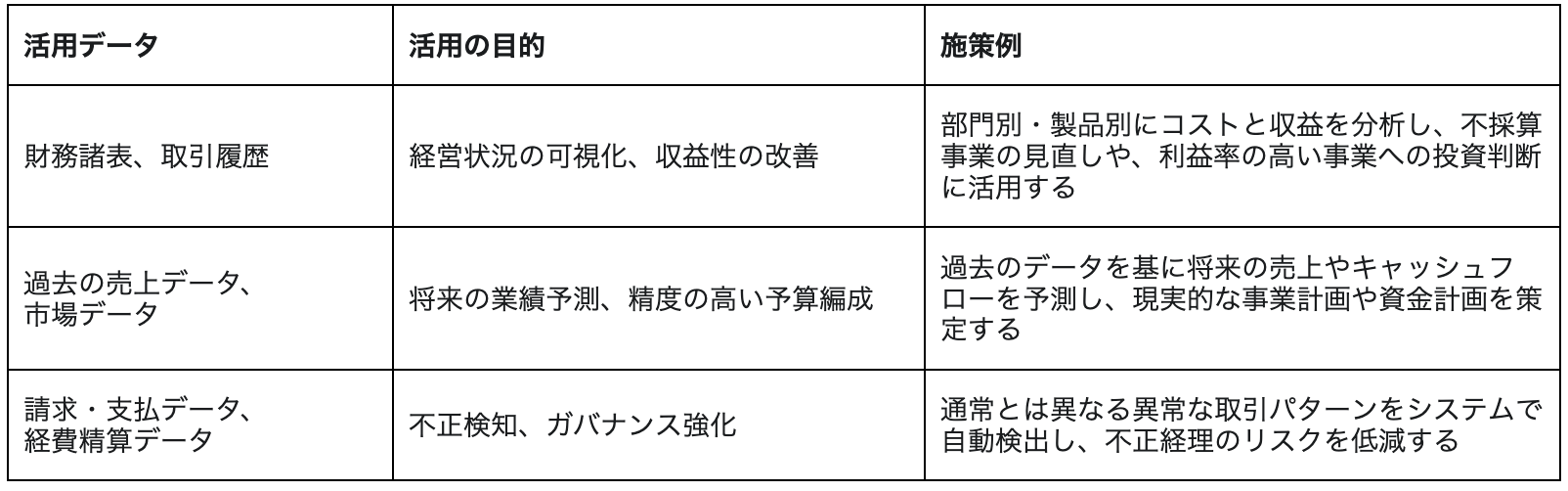

02-4.経理・財務部門におけるデータ活用

経理・財務部門では、財務諸表や取引履歴、支出・収益データ、キャッシュフローなどのデータが日々蓄積されています。これらを活用することで、コスト分析や利益率の可視化による経営の効率化、過去データを基にした収益予測による戦略精度の向上などが可能になります。また、不正検知やリスク分析を通じてガバナンス強化にもつながります。

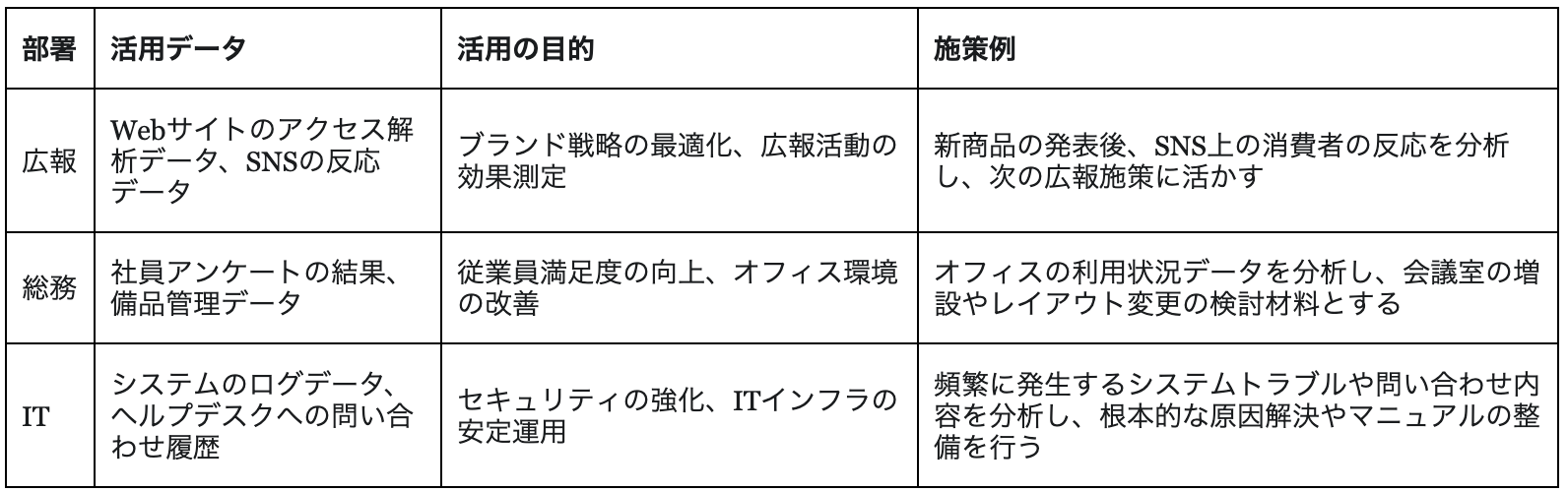

02-5.その他の部署におけるデータ活用の可能性

広報、総務、ITなど、あらゆる部署でデータ活用の可能性が広がっています。広報ではWeb解析やSNSデータを基に情報発信やブランド戦略を最適化、総務ではアンケートや問い合わせ履歴を分析して社員満足度向上などに活かすことが可能です。IT部門ではシステムログや行動データを活用し、データドリブンな運用改善やセキュリティ強化を推進できます。

このようにデータは部門を問わず価値を生む資産であり、全社的な活用が競争力強化の基盤となります。

03.社内データ活用を成功させるためのステップとポイント

データ活用の重要性を理解しても、何から手をつければよいか分からないという方も多いでしょう。この章では、社内データ活用を成功に導くための具体的な5つのステップと、重要なポイントを解説します。

ステップ1:目的の明確化とKPI設定

データ活用を進める上で最初に重要となるのは、「何のためにデータを活用するのか」という目的を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、分析や施策が場当たり的になり、成果に結びつきません。

まずは「営業部門の新規顧客獲得数を前年比10%向上させる」といった、具体的で測定可能なビジネス上の目標(KGI)を設定しましょう。そして、そのKGIを達成するための中間指標としてKPI(重要業績評価指標)を定めることで、取り組むべき課題が具体的になります。

ステップ2:現状データの把握と課題特定

目的が定まったら、まずは社内にどのようなデータが存在するのかを把握することが重要です。データの種類・量・品質・所在を洗い出し、全体像を明確にします。そのうえで、データが有効活用できていない原因を特定することが次のステップにつながります。部門ごとのデータサイロ化や、入力ミス・重複データなど品質の問題が活用の障壁となっているケースは少なくありません。自社のデータを客観的に評価し、理想と現状のギャップを正確に把握することで、データ基盤の整備や改善の優先度を正しく判断できます。

ステップ3:データ収集・統合・整備の実行

課題を把握したら、次は社内に散在しているデータを収集・統合し、分析できる形に整備するステップです。各部署のシステムやExcelファイルなど、社内外に散在するデータを抽出・統合し、ETLやデータパイプラインを活用します。重複や欠損を修正するデータクレンジングを行い、加工・構造化することで、信頼性の高いデータ基盤を構築し、次の分析工程へ進めます。また、データの所在や定義を可視化し、分析に必要な情報を効率的に把握する仕組みとしてデータカタログを活用すると、整備作業がスムーズになります。

ステップ4:分析と示唆の抽出

整備されたデータを基に、いよいよ分析を行い、ビジネスに役立つ「示唆(インサイト)」を抽出するステップです。整備したデータは、BIツールや機械学習を用いて可視化や予測・分析などを実施することで、具体的なインサイトを導き出します。分析結果はグラフやダッシュボードで分かりやすく可視化します。このときデータという客観的な事実(ファクト)から、「なぜこのような結果になったのか」「次に何をすべきか」といった解釈や仮説を導き出すことが重要です。

ステップ5:施策実行と効果測定、改善

分析結果は、業務や戦略に反映して初めて価値を生みます。このステップでは、分析結果を基に営業戦略の変更やマーケティング施策の実行など、具体的なアクションプランを立てて実行します。

営業戦略の見直しやマーケティング施策の最適化など具体策を迅速に実行し、KPIで成果を測定・検証します。PDCAを繰り返すことが精度と効果の向上に繋がり、データ活用を組織に根付かせる鍵となります。

成功のポイント:スモールスタートで小さな成功体験を積み重ねる

社内データ活用の成功には、経営層のコミットメントと全社的な推進が不可欠です。データに基づく意思決定の文化を育むため、まずは特定部署で小規模プロジェクトを実施し、成果を可視化・共有します。小さな成功体験を積み重ねることで社内の理解と協力を得やすくなり、全社横断でのデータ活用へ展開できます。

04.社内データ活用におけるよくある課題と解決策

社内データ活用の道のりは、常に平坦とは限りません。この章では、データ活用を阻む4つのよくある課題を取り上げ、それぞれの具体的な解決策を提示します。

課題1:データが散在し、必要なデータが見つからない

多くの企業では、各部署が独自のシステムやファイル形式でデータを管理しているため、組織全体で見るとデータがバラバラに散在している「データのサイロ化」が起きています。この状態では、分析に必要なデータを集めるだけで多大な時間と労力がかかり、迅速な意思決定の妨げとなりかねません。

この課題の解決にはデータレイクやDWH(データウェアハウス)などの統合基盤を構築し、データを一元管理できる仕組みを整えることが有効です。さらに、データカタログを導入することで、データの所在や定義を可視化し、必要なデータを迅速に検索・利用できるようになります。

課題2:データの品質が悪く分析に使えない

「入力ミス」「表記の揺れ」「データの欠損」といった問題は、分析結果の信頼性を著しく損ない、誤った経営判断を導くリスクさえあります。

このような事態を防ぐにはデータクレンジングや正規化などの整備プロセスを定期的に実施し、常に分析可能な状態を維持することが重要です。さらに、データ入力ルールの策定や、各部門でのデータガバナンス強化も重要となります。データカタログを活用すれば、データ定義や品質指標を登録、注意点などをメタデータとして登録することもでき、品質維持が容易になります。

課題3:データを活用できる人材がいない・育たない

データ活用を推進するには、ツールの導入だけでなく、それを使いこなす人材が不可欠です。しかし、多くの企業では「データを扱える専門人材がいない」「従業員全体のデータリテラシーが低い」といった人材面の課題を抱えています。

この課題を解決するには、社内研修やワークショップでデータリテラシーを向上させ、実践的な学習機会を提供します。さらに、データ活用に特化した人材の外部専門家や常駐サービスや外部リソースを活用することで、内製化と並行しながらプロジェクトを着実に進められます。

課題4:データ活用に対する社内の理解が得られない

データ活用は、一部の部署だけで進めても大きな成果にはつながりません。しかし、現場の従業員や経営層から「なぜデータ活用が必要なのか」といった抵抗にあい、推進が滞るケースは少なくないでしょう。

この壁を乗り越えるには小規模プロジェクトで成功事例をつくり、成果を可視化・共有することで社内の理解を促すことが有効です。さらに、経営層がデータ活用の重要性を発信し、勉強会や研修などを通じて社員全体のデータリテラシーを底上げすることで、社内の意識統一を図れます。

05.社内データ活用に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 社内データ活用は中小企業でも可能ですか?

A. 規模に関わらずデータは重要な資産であり、中小企業でも可能です。スモールスタートで特定の業務から始めるなど、自社の状況に合わせたアプローチが有効です。

Q2. データ活用ツールを導入すればデータ活用が進みますか?

A. ツールはあくまで手段であり、それだけでは進みません。明確な目的、適切な人材、データ品質の確保、運用体制など、総合的な取り組みが不可欠です。また、分析結果を業務に反映する仕組みや、現場での定着を支える教育・運用ルールの整備が成功の鍵となります。

Q3. どのようなデータが社内データ活用に適していますか?

A. 顧客データ、営業履歴、生産データ、勤怠データ、Webアクセスログなど、あらゆるデータが対象になり得ます。特に、具体的なビジネス課題の解決に役立つデータから着手するのが効果的です。

Q4. データ活用人材の育成には何が必要ですか?

A. データリテラシー研修、BIツールの操作スキル習得、データ分析の考え方(仮説検証)の教育が必要です。実践的な経験を積む場を提供したり、外部の専門家からのサポートを受けたりすることも有効ですし、常駐サービスでノウハウを定着させることも可能です。

Q5. データ活用の効果はいつ頃から現れますか?

A. 取り組みの規模によりますが、特定の課題に絞ったスモールスタートであれば数ヶ月で効果を実感できることもあります。全社的なデータドリブン経営の定着には、継続的な取り組みと時間が必要です。効果を早期に実感するには、取り組み前にKPIを設定し、定期的に効果測定と改善を繰り返すことが重要です。

まとめ

社内データの活用は、企業成長や競争力強化に不可欠な取り組みです。本記事では、社内データ活用の定義とメリット、営業・人事・製造・経理などの部署ごとの具体的な事例、そして活用のためのステップを解説しました。データを資産として活用するためには、目的の明確化、現状データの整理・統合、分析による示唆の抽出、そして施策の実行と改善が欠かせません。さらに、データ品質の向上や人材育成、組織文化の醸成といった課題への対応も重要です。まずはスモールスタートで小さな成功体験を積み重ね、全社的なデータドリブン経営へとつなげていくことが、データ活用を持続的に成長の原動力へ変える鍵となります。

弊社データアドベチャーカンパニーではデータのプロ常駐サービスを提供し、企業のデータ活用内製化をご支援しております。

\ データ活用についてのご相談はメンバーズデータアドベンチャーまで /

\ 相談する前に資料を見たいという方はこちら /

▶こちらも要チェック