顧客データ活用とは?売上を向上させるデータドリブンマーケティングの実践

この記事では、顧客データ活用の基本から具体的な手法、成功のための体制づくりまでお伝えします。

▶目次

01. 顧客データ活用の重要性:データドリブン経営の要

01-1. 顧客データ活用とは?

顧客データ活用とは、企業が収集した顧客に関する多様な情報を分析し、経営戦略やマーケティング施策といった事業活動の意思決定に役立てる活動全般を指します。例えば企業は保有する顧客に関するあらゆる情報(購入履歴、Webサイト閲覧履歴、問い合わせ内容、デモグラフィック情報など)を収集・分析し、そこから顧客の行動パターン、ニーズ、嗜好を予測することができます。この予測を基に、よりパーソナライズされたマーケティング施策や商品開発、顧客体験の向上に繋げ、最終的に売上や顧客ロイヤルティの向上を目指す一連のプロセスが顧客データ活用です。

01-2. 顧客データ活用のもたらすメリット

LTVの最大化

LTVとは、一人の顧客が企業との取引を開始してから終了するまでの期間に、企業にもたらす総利益のことです。顧客データを活用することで、このLTVを最大化することができます。

- ・顧客の離反防止:顧客が離れていく兆候を早期に察知し、適切なタイミングでクーポンやパーソナライズされた提案を行い、顧客の継続利用を促します。

- ・アップセル・クロスセル:顧客が購入した商品やサービスに関連する上位モデルや別の商品を提案し、顧客単価と購入頻度を向上させます。

- ・ロイヤルティ向上施策:優良顧客を特定し、限定イベントへの招待や特別割引など、個別のインセンティブを提供し、顧客の企業への愛着を深め、長期的な関係を構築します。

顧客満足度向上

顧客データを活用することで、顧客一人ひとりのニーズや期待を深く理解し、それに応じたパーソナライズされた体験を提供します。

- ・パーソナライズされたコミュニケーション:顧客の興味や購買履歴に基づいたメールマガジンやプッシュ通知を送り、顧客にとって本当に価値のある情報を提供できます。

- ・最適な顧客サポート:顧客の過去の問い合わせ履歴や購入商品を把握し、問い合わせ時により迅速かつ的確なサポートを提供し、顧客のストレスを軽減します。

- ・シームレスな顧客体験:顧客がどのチャネル(Webサイト、アプリ、店舗など)を利用しても、過去の行動履歴や好みが反映された一貫したサービスを提供し、スムーズで快適な顧客体験を実現します。

マーケティング施策最適化

顧客データを分析することで、限られたマーケティング予算を最も効果的に活用し、施策のROI(投資対効果)を最大化します。

- ・ターゲット設定の精度向上:顧客のデモグラフィック情報、行動データ、購買データなどに基づいて、最も反応しやすい顧客層を特定し、ターゲットを絞り込んだ広告配信やキャンペーンを実施します。無駄な広告費を削減し、コンバージョン率を高めます。

- ・メッセージとクリエイティブの最適化:どのメッセージやデザインが特定の顧客セグメントに響くのかをデータに基づいて検証し、最も効果的なクリエイティブを開発します。

- ・チャネルの選択:顧客がどのメディアやプラットフォームを好んで利用しているかを把握し、効果的なチャネルにリソースを集中させ、リーチとエンゲージメントを最大化します。

- ・リアルタイムな改善:施策の効果をリアルタイムで測定し、データに基づいてPDCAサイクルを迅速に回し、常に最適なマーケティング戦略へと改善します。

新サービス・商品開発など

顧客データは、単に既存のサービスを改善するだけでなく、市場に求められる新たなサービスや商品を開発するための貴重な源泉となります。

- ・潜在ニーズの発見:顧客の行動データや問い合わせ内容、SNS上の言及などを分析し、顧客自身も気づいていないような潜在的なニーズや不満点を発見します。

- ・市場トレンドの把握:特定の商品の売上動向や顧客の嗜好の変化をデータから読み取り、今後の市場トレンドを予測し、先手を打った商品開発を進めます。

- ・新機能の優先順位付け:既存サービスの利用状況や顧客からのフィードバックを分析して、どの機能を追加・改善すれば顧客満足度や利用率が最も高まるかを判断します。

- ・パーソナライズされた商品の提供:顧客の個別のデータに基づき、カスタマイズされた商品やサービスの開発に繋げます。

02. 顧客データを分析・活用する具体的な方法

02-1. 顧客データの種類と収集方法

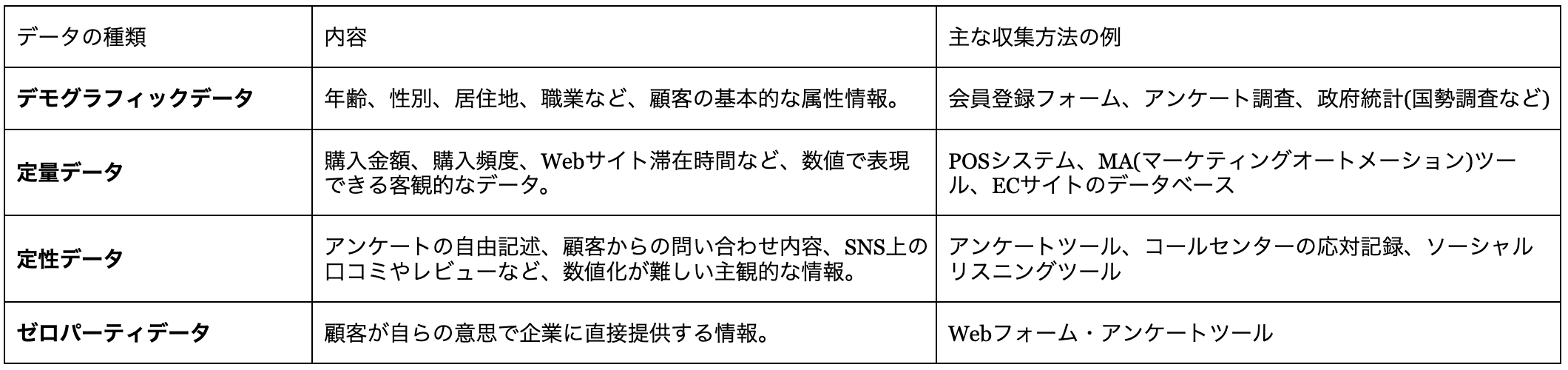

顧客データは大きく「定量データ」と「定性データ」に分けられますが、近年注目されている「ゼロパーティデータ」も含め、多角的に収集することが望ましいです。

定量データ(購買履歴、Webアクセスログなど)

数値で表せる客観的な情報です。顧客の行動を数字で捉え、傾向を分析します。

- ・購買履歴:誰が、いつ、何を、いくらで買ったか、購入頻度、購入経路など。

- ・Webアクセスログ:サイト訪問回数、滞在時間、閲覧ページ、クリック率など。

- ・アプリ利用データ:起動回数、利用時間、利用機能、課金履歴など。

定性データ(顧客の声、アンケートなど)

数値化できない顧客の感情や意見、動機など、深層的な情報です。顧客の「なぜ」を理解するのに役立ちます。

- ・顧客の声(VOC:Voice Of Customer):問い合わせ、SNS上の投稿、レビューサイトのコメントなど。

- ・アンケート・インタビュー:サービスに対する満足度、改善点、利用動機など、顧客の直接的な意見や感想。

- ・NPS(ネットプロモータースコア):顧客ロイヤルティを測る指標。

ゼロパーティデータ

顧客が自らの意思で企業に直接提供する情報です。顧客自身の明確な意思が反映されており、最も正確なニーズを把握できます。

- ・Webサイトでの興味や関心事の選択。

- ・マイページでのプロフィール設定(趣味、家族構成など)。

- ・診断コンテンツの結果。

収集方法(自社システム、CRM、Webフォーム、IoTデバイスなど)

- ・自社システム:ECサイトの購買システム、会員管理システムなど、企業が独自に運用しているシステム。

- ・CRM(顧客関係管理)システム:顧客情報、購入・問い合わせ履歴などを一元管理(Salesforceなど)。

- ・Webフォーム・アンケートツール:会員登録フォームなど、顧客が直接入力する形でデータを収集。

- ・Webアクセス解析ツール:Webサイト訪問者の行動を自動収集(Google Analyticsなど)。

- ・IoTデバイス:スマート家電などから利用状況を収集。

02-2. 顧客データの整理・統合

収集した顧客データは、そのままでは分析や活用が難しい場合がほとんどです。そのため、効果的に利用するためには「整理・統合」のプロセスが不可欠です。異なるシステムや形式で蓄積されたデータは、そのままでは正確な分析が困難であり、データの価値を著しく損なうからです。

散在データの一元化と顧客軸での統合

企業内に散らばる顧客データ(例:EC購買履歴、店舗POS、問い合わせ記録など)を一つの場所に集めるのがデータの一元化です。さらに、これらを「同じ顧客」の情報として紐づけるのが顧客軸での統合です。これにより、分断されていた顧客情報を一つにまとめ、多角的な顧客像を正確に把握し、データ分析の精度と効率を飛躍的に高めることができます。

データの重複排除、表記揺れ統一、欠損値補完などのデータクレンジング

データクレンジングは、収集・統合したデータの品質を高める重要な作業です。具体的には、同じ顧客情報が複数ある場合の重複排除 、会社名や住所などの表記揺れを統一して正確性を確保します。また、必要なデータが抜けている部分(欠損値)を補ったり、適切に処理したりします。これにより、データ分析の精度が向上し、誤った判断を防ぎ、より信頼性の高い施策立案が可能になります。

02-3. 顧客データ分析の代表的な手法

セグメンテーション分析

顧客全体を、特定の共通の特性(年齢、購買行動、興味など)に基づいて、意味のあるグループ(セグメント)に分類する手法です。これにより、漠然とした「顧客」ではなく、「どのような特徴を持つ顧客が、どう行動するか」を具体的に把握できるようになります。活用事例をご紹介します。

- ・アパレル企業:顧客を「20代女性、トレンド志向」「40代男性、ビジネス重視」といったセグメントに分け、それぞれのセグメントに合った新作情報やセール情報を、最適なチャネル(SNS、メールマガジンなど)で配信することで、購買率を向上させます。

- ・旅行会社:顧客を「家族旅行好き」「一人旅愛好家」「温泉リピーター」などに分類し、各セグメントに特化した旅行プランを提案したり、パーソナライズされたキャンペーンを展開したりすることで、予約率を高めます。

RFM分析

顧客の購買データから優良度を測る手法です。R(Recency:最新購入日)、F(Frequency:購入頻度)、M(Monetary:購入金額)の3指標で顧客をランク付けします。これにより、「優良顧客」「休眠顧客」などに分類し、各セグメントへ最適なアプローチを検討し、効果的な売上向上を目指します。

- ・ECサイト:RFM分析で「Rが高く、FとMも高い」顧客を「優良顧客」と定義。これらの顧客には、新商品の先行予約案内や限定クーポンを配布し、ロイヤルティをさらに高める施策を実施します。

- ・小売店:「Rは高いが、FとMが低い」顧客(新規顧客や一度だけ購入した顧客)には、再来店を促すための初回限定割引や、関心を持ちそうな商品のレコメンデーションを行うことで、リピート購入へ繋げます。

バスケット分析

顧客が「一緒に購入する商品の組み合わせ」を発見する分析手法です。スーパーマーケットのレジ通過データ(バスケット)から、どの商品とどの商品が同時に買われる傾向があるのかを明らかにします。主に「もしXが購入されたら、Yも購入される可能性が高い」といった関連ルールを見つけ出します。

- ・レコメンデーション機能:「この商品を買った人はこんな商品も買っています」といったレコメンデーション機能を強化します。

- ・セット販売:「化粧水」と「乳液」が一緒に買われる傾向が強いと分かった場合、両方の商品を近くに配置することで、ついで買いを促進します。

行動分析

顧客がWebサイトやアプリ内、実店舗などで「どのような行動をとったか」を詳細に追跡し、その背景にある意図や心理を理解する分析手法です。特にデジタル行動データ(クリック、スクロール、ページ遷移、フォーム入力など)が主な対象となります。

- ・Webサイト改善:顧客が商品ページからカートに入れないボトルネックを行動分析(ファネル分析、ヒートマップ)で特定。商品ボタンの配置や文言を改善し、カート追加率を向上させます。

- ・パーソナライズ:無料体験レッスンを予約したが未受講の顧客に対し、行動データに基づきリマインドメールを自動送信。受講を促し、次の行動へ繋げます。

03. 顧客体験(CX)改善に繋がるデータ活用事例

03-1. 顧客ロイヤルティの可視化

・課題:ロイヤルティの高い顧客低い顧客を分類して可視化したい

ロイヤルティの高い顧客、低い顧客を分類し可視化することで、今後集客するターゲットへ共通認識を持ちたいという要望がありました。

・施策:RFM分析で顧客をスコアリング

RFM分析により顧客をスコアリングし既存顧客を5つに分類し、部門責任者と合意形成しロイヤルティの定義を明確化。ダッシュボードにて月次の顧客層ごとの人数やLTV、来店回数を可視化しました。

・結果:共通認識が生まれ施策検討に活用できるように

クライアント社内でロイヤリティが高い顧客の定義について共通認識が生まれ、その数が定点観測できるように。施策検討や効果検証の際にダッシュボードの数値を活用することが可能となりました。

03-2. 社内向け顧客データ分析アプリの開発

・課題:データ分析に時間がかかっていた

社内データを手軽に抽出・分析できる環境がなく、大量にあるデータの分析に時間がかかっていました。

・施策:アプリ開発・実装からマニュアル作成まで

分析の要件を整理、施策に反映できるデータの選定から実施し、システム部と連携しながら1ヵ月でアプリを開発。運用マニュアルまで整備し、社内アプリケーションとして内製化しました。

・結果:誰でも分析が可能に

誰でも社内データを分析できるようになり、効果的な施策への反映がすぐにできるようになりました。分析のコストや工数の削減と、データから施策への反映ができる環境構築に寄与しました。

04. 顧客データ活用のための体制構築と注意点

顧客データの活用を成功させるためには、優れたツールを導入するだけでは不十分です。 明確な目的設定から、それを推進する組織体制、そしてデータを安全に扱うためのルール作りまで、盤石な基盤を構築することが不可欠といえます。

この章では、データ活用を軌道に乗せるための体制構築の要点と、遵守すべき重要な注意点を解説します。

04-1. 顧客データ活用の目的と目標の明確化

・具体的なビジネス目標(例:LTVを〇%向上させる)を設定。

顧客データ活用は、「何のために」行うのかを明確にするのが最重要です。漠然と始めるのではなく、「LTV(顧客生涯価値)を15%向上させる」「新規顧客獲得数を20%増やす」のように、具体的で測定可能な数値目標を設定します。これにより、データ活用の方向性が定まり、後続の施策や分析が効果的に進められます。

・目標達成のためのKPI(重要業績評価指標)を設定。

設定したビジネス目標が達成されているかを測るには、KPI(重要業績評価指標)が不可欠です。例えば、LTV向上目標なら「顧客単価」「購入頻度」「継続利用期間」などがKPIとなります。KPIを定めることで、データ活用施策の成果を定量的に評価し、PDCAサイクルを回して継続的な改善を図る基盤を築くことができます。

04-2. 顧客データ活用を推進する組織体制と人材

・データ専門部署(データ統括部など)の設置、部門横断的なプロジェクトチームの組成。

顧客データ活用を成功させるには、データ専門部署の設置や、各部門が連携する部門横断的なプロジェクトチームの組成が不可欠です。データ統括部などが中心となり、データ収集から分析、施策実行までを一貫して管理・推進する体制を整えることで、組織全体でデータドリブンな意思決定が可能になります。

・データサイエンティスト、データアナリスト、データエンジニアといったデータ活用人材の役割。

データ活用には専門人材が欠かせません。データサイエンティストは高度な分析やモデル構築、データアナリストはデータからのインサイト抽出と可視化、データエンジニアはデータ基盤の構築・運用を担います。これらの専門家が連携することで、データをビジネス価値に変えるサイクルを回します。

・人材不足への対応(育成、外部専門家との連携、常駐サービスの検討)。

データ活用人材は需要が高く、不足しがちです。これに対応するためには、社内での人材育成(研修、OJT)、外部のデータ専門家との連携(コンサルティング契約)、あるいは常駐サービスの活用が有効です。これにより、必要な専門知識とスキルを確保し、データ活用を継続的に推進できる体制を構築します。

04-3. データガバナンスとセキュリティ・プライバシー

・データの利用ルール、管理責任者の明確化、データ品質維持の仕組み。

顧客データ活用では、データの利用ルールを明確にし、管理責任者を定めるデータガバナンスが不可欠です。これにより、データが適切に扱われることを保証します。また、分析や施策の精度を高めるためには、データ品質を維持する仕組み(定期的なクレンジング、更新など)も重要です。これにより、データに基づいた意思決定の信頼性が向上します。

・個人情報保護法、GDPRなどの法規制遵守、セキュリティ対策の重要性。

顧客データの活用においては、セキュリティ対策とプライバシー保護が最重要です。個人情報保護法やGDPRなどの法規制遵守 は絶対条件であり、情報漏洩や不正利用を防ぐための厳重なセキュリティ対策が求められます。顧客からの信頼を維持し、企業のブランドイメージを守るためにも、これらの対策は経営の根幹をなすものと認識すべきです。

04-4. スモールスタートと継続的な改善(PDCA)

・一度に全てを変えようとせず、小さく始めて成功体験を積み重ねるアプローチ。

顧客データ活用は、一度に大規模なシステム導入や分析をせず、小さく始めるのが賢明です。特定の部門や簡単な分析から着手し、成功体験を積み重ねることで、組織全体にデータ活用の重要性や効果を理解されやすいです。これにより、無理なく、そして着実に、データドリブンな文化を浸透させることができます。

・PDCAサイクルを回す。

データ活用は、一度やったら終わりではありません。PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回し、継続的に改善することが重要です。データを分析して施策を「計画」し、「実行」します。その「結果を評価(Check)」し、さらに良くするための「改善策を検討・実行(Action)」します。この繰り返しで、データ活用の精度と効果を高めていきます。

・小さな成功体験を全社に共有する。

スモールスタートで得られた小さな成功体験は、積極的に全社で共有しましょう。成功事例や具体的な成果を共有することで、他の部門や従業員のデータ活用への関心を高め、協力を促せます。成功体験は、データ活用への投資の正当性を示し、組織全体のモチベーション向上とデータドリブンな文化醸成に貢献します。

05. 顧客データ分析をサポートするツールとサービス

顧客データ分析には、BI(Business Intelligence)ツールやMA(マーケティングオートメーション)ツール、CDP(カスタマーデータプラットフォーム)など多様なサービス・プラットフォームが活用されています。

05-1. 主要な顧客データ分析ツール

- ・CRM(顧客関係管理システム):顧客とのあらゆる接点情報を一元管理するシステムです。顧客情報や購入履歴、問い合わせなどを統合し、営業・マーケティング・サポート部門が共有。これにより、顧客関係を強化し、LTV向上などに役立つ分析も可能です。

- ・MA(マーケティングオートメーション):マーケティング活動を自動化・効率化するツールです。顧客のWeb行動やメール反応データを収集・分析し、その情報に基づき、パーソナライズされたメール配信やWebサイトの最適化などを自動実行します。大規模な顧客アプローチを効率的に行えます。

- ・BIツール(ビジネスインテリジェンスツール):社内の大量データを統合し、グラフなどで視覚的に分かりやすく表現するツールです。顧客データだけでなく、売上や在庫など多様なデータを分析し、ビジネスの傾向や問題点を明確にします。経営層や各部門が迅速な意思決定を行うための洞察を提供します。

- ・CDP(カスタマーデータプラットフォーム):オンライン・オフライン問わず、あらゆる顧客データを統合・管理・分析することに特化したプラットフォームです。顧客一人ひとりの詳細なプロファイルを構築し、他のシステム(CRM,、MA、BIなど)と連携。リアルタイム性と柔軟なデータ連携が強みで、パーソナライズされた顧客体験を提供します。

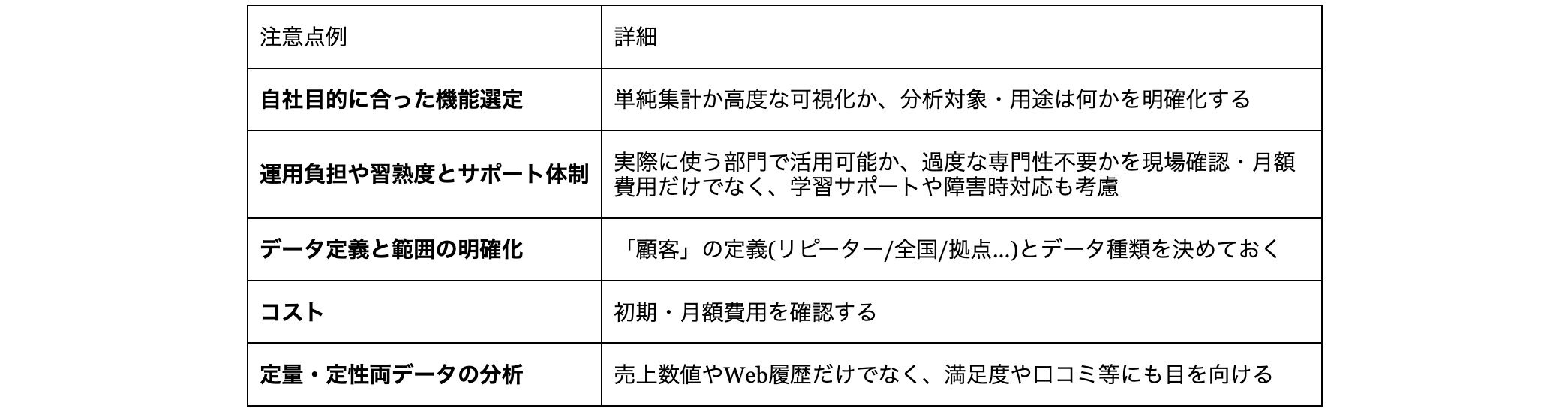

05-2. ツール導入時の選び方と注意点

導入成功のためには、自社の目的や運用体制に合ったツールを選定し、サポートやコスト面、データ連携のしやすさも事前に確認することが重要です。単なる機能比較でなく、社内リソースやデータ量との適合性を見極めないと、効果が限定的になったり運用が定着しなかったりするので注意が必要です。

05-3. 外部専門家・常駐サービスの活用メリット

外部専門家や常駐サービスを活用すれば、社内に不足しがちなデータサイエンスの専門スキルや最新ノウハウをスピーディに獲得し、事業成長を力強く後押しできます。

- ・専門知識・スキルの補完、社内リソース不足の解消。

外部専門家や常駐サービスを活用する最大のメリットは、社内のデータ分析スキル不足を迅速に補完し、高度な分析や最新ツールへの対応を可能にします。これにより、自社育成の時間とコストを削減し、限られた社内リソースの課題を解消しながら、データ活用をすぐに始められます。 - ・客観的な視点での課題発見と解決策の提案。

外部専門家は、社内の慣習にとらわれず、客観的な視点から課題を発見し、本質的な解決策を提案します。これにより、自社だけでは気づけない非効率な点や新たな可能性を見つけ出し、より効果的な戦略立案や施策実行に繋げられます。 - ・データ分析ノウハウの社内定着支援。

弊社データアドベンチャーカンパニーは、分析実行だけでなく、そのノウハウを社内に定着させる支援も行います。共同作業や研修を通じて、社内人材のデータリテラシーやスキル向上を促し、自社で継続的にデータ活用できる体制構築に貢献します。

また、株式会社ベネッセコーポレーションの「Udemy」事業では、メンバーズデータアドベンチャーカンパニーの常駐データサイエンティスト・データアナリストが、事業や顧客に深く寄り添いながら高度な分析を実施。組織力強化とビジネス成長に直結するアウトプットを提供しています。

詳しくはこちらの導入事例ページをご覧ください→常駐メンバーの高度な技術が「Udemy」事業のさらなる成長に貢献

✔️採用にコストをかけず実現するプロの伴走支援

✔️データ整備から内製化までの一貫サポート

サービスの詳細、支援内容、導入事例は下記ページで公開しています。

▶︎サービス内容:データ領域 プロフェッショナル常駐サービス

▶︎導入事例:導入事例 | メンバーズデータアドベンチャー

\ データ活用についてのご相談はメンバーズデータアドベンチャーまで /

06. 顧客データ活用に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 顧客データ活用の最初のステップは何ですか?

・A. まずは「何のために活用するのか」という目的を明確にすることです。具体的なビジネス課題や目標を設定し、それに必要なデータは何かを洗い出すことから始めましょう。例えば、「優良顧客の離反率を半年で5%改善する」といった具体的な目標を設定することで、分析すべきデータ(例:購買頻度、最終購買日、Webサイトの閲覧履歴など)が自ずと明確になるでしょう。まずはビジネス上の課題を洗い出し、データ活用によって解決したいことを一つに絞り込むことから始めてください。

Q2. 顧客データを収集する際の注意点は?

・A. 個人情報保護法などの法的規制の遵守が最も重要です。顧客からの適切な同意を得ること、セキュリティ対策を徹底すること、そして収集する目的を明確にすることが挙げられます。具体的には、プライバシーポリシーで利用目的を明示して同意を得る、強固なパスワード設定やデータの暗号化といったセキュリティ対策を徹底する、といった対応が不可欠でしょう。

Q3. 顧客データ活用で成果を出すには時間がかかりますか?

・A. 取り組みの規模や初期データの状態によりますが、短期間で部分的な成果を出すことは可能です。しかし、LTV向上やビジネスモデル変革といった大きな成果には、継続的な取り組みとPDCAサイクルの実践が必要です。

Q4. どのような人材が顧客データ活用には必要ですか?

・A. データ収集・加工ができるエンジニア、データを分析し課題を発見するアナリストなど、様々なスキルを持つ人材が必要です。社内での育成が難しい場合は、外部専門家の支援を検討することも有効です。

まとめ

顧客データ活用は、売上向上とLTV最大化、顧客満足度向上に不可欠です。まず、購買履歴(定量データ)や顧客の声(定性データ)、顧客が直接提供するゼロパーティデータなど、多様なデータを収集します。これらを一元化し、重複排除や表記統一といったデータクレンジングで品質を高めます。

分析には、顧客をグループ分けするセグメンテーション、購買頻度などで優良度を測るRFM分析、併売傾向を見るバスケット分析、サイト内行動を追う行動分析が有効です。

体制構築では、目的・目標の明確化とKPI設定が重要。データ専門部署の設置や専門人材の確保(外部活用も視野に)、データガバナンスとセキュリティ対策も徹底しましょう。CRM、MA、BIツール、CDPなどのツールを適切に選び、スモールスタートでPDCAを回し、成功体験を共有しながら継続的に改善していくことが成功の鍵です。

\ データ活用についてのご相談はメンバーズデータアドベンチャーまで /

\ 相談する前に資料を見たいという方はこちら /

▶こちらも要チェック