『お役立ち情報』ページに下記のダウンロード資料を追加しました。

データ駆動型組織として生成AIを活用する効果的なデータ分析・チューニングTips

本ホワイトペーパーは、AI導入の成功を妨げる課題を解消し、AIが真価を発揮するために不可欠なデータ基盤整備やデータ活用を含めた、データ駆動型組織への実践ガイドです。

主要プラットフォーム(Azure, AWS, Google)の比較やLLMの選定指針 、データ基盤戦略 、導入ロードマップ 、そして必須となるデータガバナンス対策まで、AI変革を目指すDX推進者、データ責任者の方に役立つ情報をご紹介しています。

2025年11月7日(金)に開催された、東京農業大学総合研究所主催『第5回 食・農データサイエンス 公開シンポジウム』に弊社のデータサイエンティスト 武藤 賢悟が登壇しました。

登壇内容については以下をご確認ください。

東京農業大学総合研究所主催『第5回 食・農データサイエンス 公開シンポジウム』にて弊社の武藤 賢悟が登壇します

登壇要旨は下記のとおりです。

ECマーケティングの戦略設計に対する時系列モデリングの適用

武藤賢悟(株式会社メンバーズ メンバーズデータアドベンチャーカンパニー サービス開発室)

演者は企業常駐型のデータサイエンス業務に従事しており、ECサイトを保有するクライアントの戦略策定のために時系列モデリングを構築した事例を紹介する。

テナント運営型のECプラットフォームを運営する某クライアントは、年間売上に達成目標を設け、その構成要素(人数×購買率×平均注文額)を細分化したものをKPIとした。統括部署が進捗管理や適切な意思決定を行うためには、各KPIの将来のふるまいを予測するモデルの構築が必要であった。

当該KPIの原系列には年単位の周期性や突発的なピークが見られたほか、その性質上、変数間の相関が想定される状態であった。これに対応するため、複数の時系列間の関係を表すVAR(Vector AutoRegression)モデルの適用を試みることとした。さらに、ある指標を動かした際の年間売上への影響をインパルス応答関数で推定することを目指した。

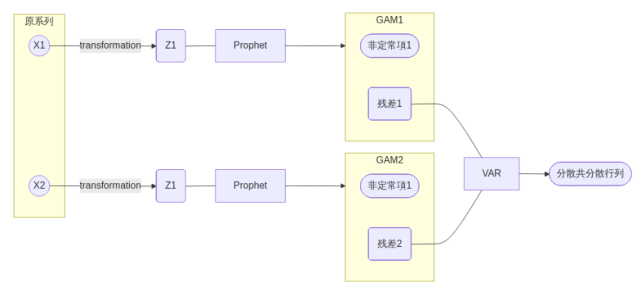

各原系列は非正規分布かつ非定常成分が含まれるものと考えられたため、そのままではVARモデルへの入力に適さない。そのため、各変数に応じた変数変換後、加法分解モデルであるProphetによりトレンド・季節性・外生変数といった非定常成分と定常な残差を分離した。これらの処理を組み合わせ、原系列変換→Prophetによる非定常項と残差の分離→残差にVARモデル適用、というハイブリッドモデルを構築した (Fig.1)。

モデルの精度評価にはwalk-forward法を用いた。既存の管理体制では点推定値として昨年同月の値を用いていたため、当該モデルによる予測確率分布と精度を比較するためにCRPSを用いた。結果、多くのKPIで既存の点推定より良好な精度が確認された。

予測モデルの活用例として、直交化インパルス応答関数により各指標に1偏差の増分を与えた場合の年間売上増分の期待値をヒートマップ化し、投資対効果の高い施策ターゲットを可視化した。

Fig.1 ProphetとVARによるハイブリット時系列モデルの概念図

株式会社メンバーズ新卒採用サイトに当社のデータエンジニア 續 航平、データアナリスト 萩生 光里・柴田 翔太朗の取材記事が掲載されました。

下記よりご確認ください。

技術の進化とともに成長!「正解のない」データ領域で働く面白さとは?(續 航平)

未経験からデータのスペシャリストを目指す!常駐支援だからこそできること。(萩生 光里)

データ分析は手段!常駐支援で意思決定をリードする、データアナリストの役割とは(柴田 翔太朗)

株式会社メンバーズではデータエンジニア、データアナリストの新卒採用を行っております。

詳細は下記新卒採用サイトをご確認ください。

2025年11月18日(火)~ 20日(木)に開催される、Eight主催『DX CAMP 2025 秋 for Enterprise』にカンパニー社長の白井 恵里が登壇します。

開催概要

■イベント名:DX CAMP 2025 秋 for Enterprise

■主催:Sansan 株式会社 名刺アプリ「Eight」

■ 日時:2025年11月18日(火)~20日(木)

■ 場所:オンライン・リアル開催(日本橋三井ホール)

■ 参加対象:大企業(社員1,000名以上)の部長職以上の方 ※事前審査制

■ 参加費:無料 ※要参加登録

■ 詳細・参加申込:

会場での参加をご希望の方はこちら

オンラインでの参加をご希望の方はこちら

登壇概要

■登壇セッション:【事例講演3】現場努力だけでは限界?AI時代を生き抜くデータ基盤の条件とは

■セッション概要:AI・生成AIがビジネスを加速させる時代において、現場の努力の限界を感じていませんか?

本講演では、データ基盤が抱える「システムの老朽化・サイロ化」「非公式なエクセル・スプレッドシート依存」「定義の曖昧さ」といった3つの病が、いかにAI導入の失敗や意思決定の麻痺を招き、企業の競争力喪失に繋がるかを明らかにします。

優秀な個人に依存した「力技」の運用が限界を迎える中、AI時代を生き抜くために不可欠なデータ基盤の条件と、競争力を取り戻すための道筋を提示します。

■登壇日時:2025年11月20日(木)14:05~14:15

登壇者紹介

白井 恵里(しらい えり)

株式会社メンバーズ 執行役員

兼 メンバーズデータアドベンチャーカンパニー社長

東京大学を卒業後、株式会社メンバーズへ入社。

大手企業のオウンドメディア運用、UXデザイン手法での制作や、デジタル広告の企画運用に従事したのち、2018年11月に社内公募にてメンバーズの子会社(現、社内カンパニー)社長として株式会社メンバーズデータアドベンチャーを立ち上げ。

データアナリスト、データサイエンティスト、データエンジニアなどデータ領域のプロフェッショナルの常駐により企業のデータ活用を支援し、顧客ビジネス成果に貢献するサービスを提供。

2020年10月から株式会社メンバーズ執行役員兼務。現在カンパニーに所属するデータ分析のプロフェッショナルは約150名。

2024年、一般社団法人Generative AI Japan立ち上げに伴い、理事就任。

X @EriShirai

『お役立ち情報』ページに下記のダウンロード資料を追加しました。

本ホワイトペーパーでは、技術者向けにTableau Agentの3つの主要機能領域(Prep、Catalog、Web作成)について解説します。

それぞれ Tableau Agent Prep(データ準備支援)、Tableau Agent Catalog(データカタログ統合)、Tableau Agent Web作成(ダッシュボード生成支援)に対応しており、具体的ユースケースも交えて紹介します。

Tableau管理者やデータ活用を推進する技術者の方は、ぜひ本資料をダウンロードし、AIによる分析業務の効率化にお役立てください。

株式会社宣伝会議の運営する教育講座にて、『データ・BIツール活用推進者養成講座 ~データを"見て終わり"から"使える"まで現場と組織を動かす力をつける~』を開講しました。

講座概要

講座名:データ・BIツール活用推進者養成講座 ~データを"見て終わり"から"使える"まで現場と組織を動かす力をつける~

概要:BIツールを導入しても、「データを可視化しただけで戦略に活かせない」「データを使いやすくする運用法が分からず活用が定着しない」。そんな課題を抱える企業に向けて、データ活用を組織に根づかせる方法を体系的に学ぶ講座です。

ツールの操作ではなく、目的に基づく設計思考、現場と組織を動かす伝え方、仕組み化の考え方を重視。現場の混乱や摩擦を“構造”として捉え、データを“見る文化”から“使う文化”へと変革する手法を学びます。

データドリブン経営を推進したいリーダー層、DX推進担当者、データ活用を業務に定着させたい方に最適な内容です。

詳細・申し込み:データ・BIツール活用推進者養成講座 ~データを"見て終わり"から"使える"まで現場と組織を動かす力をつける~

講師紹介

谷口 啓(たにぐち はじめ)

株式会社メンバーズ

メンバーズデータアドベンチャーカンパニー

アカウントマネジメント室 アカウントグロース9G.10G.11G マネージャー

兼 サービス開発室 データマネジメントG データマネージャー

奈良県出身。2017年から2022年までレジャー関連Webメディアの広告営業やWeb/CRMディレクション・データ分析に従事したのち、2022年に株式会社メンバーズ メンバーズデータアドベンチャーカンパニーに入社。データマネージャーとして大手小売り・食品流通会社へ常駐し、ベンダーリーダー、データ管理・データガバナンスなどを担うデータマネジメントチームリーダー、PMO・技術支援などを担当した。

現在は既存顧客の管理とデータ人材育成を担うアカウントマネジメント室のマネージャーを務めつつ、各データ活用領域のエキスパートが所属するサービス開発室にてデータマネジメントのプロフェッショナルとして実務も行っている。

当サイトにて阪急阪神不動産株式会社さまの事例記事を公開しました。

ぜひご覧ください。

内製化支援でDXの道筋を切りひらく―― 阪急阪神不動産のデータ活用改革

阪急阪神不動産株式会社さまは、不動産開発やまちづくりなどの事業を手掛ける総合不動産デベロッパー。そんな同社は「価値DX」を掲げて全社的なデジタル変革を推進している最中です。そして、ミッション達成のためにデータ活用基盤整備やデータ運用の内製化を進める経営企画本部 DX推進部 DX企画推進グループでは、2024年12月よりメンバーズデータアドベンチャー(以下、DA)の「データ領域プロフェッショナル常駐サービス」を導入。今回は経営企画本部 DX推進部長の隅田 和博さま、同部DX企画推進グループ課長の伏田 智彦さま、同グループ課長補佐の近藤 憲明さま、そして常駐スタッフとして、取り組みをサポートしたDAの三好 茂斗さんに、常駐サービス導入の狙いや現場での変化、今後の展望について聞きました。不動産というリアルアセットにデータをかけ合わせ、価値創造を目指す現場でDAのサービスはどのような役割を果たしているのでしょうか。

(取材日:2025年9月18日 取材・文:本間 幹)

「価値DX」実現を目指して取り組みを推進

―― まずは皆さんが所属されている経営企画本部 DX推進部及びDX企画推進グループの業務について教えてください。

伏田 智彦さま(以下、敬称略) DX推進部は2022年に立ち上がった組織で、全社レベルのDXを推進しています。その中でDX企画推進グループは、段階的に「業務DX」「事業DX」を進め、最終的にはデジタル活用によって、新たな価値を創造する「価値DX」の実現をミッションとしています。

隅田 和博さま(以下、敬称略) 「価値DX」には、デベロッパーとして保有するリアルな資産(不動産や施設など)に、デジタルによる情報資産をかけ合わせて、新たな価値を生み出す取り組みなども含みます。例えば消費者の行動データを収集・分析し、まちづくりやサービスに活かすというようなことです。

――今回、DAの「データ領域プロフェッショナル常駐サービス」を導入した背景には、そのようなことを実現するための“デジタルアセット”を整備したいという思いがあったわけですね。

隅田 おっしゃる通りです。今や情報は「ヒト・モノ・カネ」と並ぶ重要な経営資源になっているのは言うまでもありません。しかし、私たちには、リアルアセットを扱うノウハウはあるものの、情報資産を活用するために求められるリソースもケイパビリティも不足していました。その不足を埋めるために「データ領域プロフェッショナル常駐サービス」を導入しました。

伏田 私たちがDX推進のためにまず取り組んだのがデータ活用基盤の整備です。以前はレポーティングを行うにも担当者がExcelを駆使して、部門ごとに分散するデータを力技で集約して、データを集計するという状況でした。そのためデータの更新やメンテナンスに多大な工数がかかり、経営層からの質問にも迅速に対応できないという課題があったのです。こうした属人化を解消し、必要なデータをすぐに使える環境が必要でした。

――はじめは社内だけで取り組みを進めていたのでしょうか。

伏田 部署が立ち上がった当時、阪急阪神ホールディングスグループ内のITベンダーの協力で、データ活用基盤の整備を行いました。その際に、Snowflake(クラウド型のデータプラットフォーム)、Qlik Sense(データの可視化・分析ツール)、DataSpider(システム間データ連携を自動化するツール)を導入しています。ただ、導入はしたものの、それらをどう活用すればいいのか分かりませんでした。DX推進に向けた基盤構築や運用の実務は私と近藤が担当していますが、SQLやBIツールにはほとんど触れたことがなく、「何から始めればいいのか分からない」という状態だったのです。

――継続してITベンダーの協力をあおぐこともできたと思いますが、なぜそうしなかったのでしょうか。

隅田 ベンダーにデータベース構築やダッシュボードの改修を依頼すると、その都度発注やコストが発生しますし、スピード感にも欠けます。なにより、現場の要件や事業の変化に対して、自分たちで柔軟に対応できなければ、データ活用は進まないという懸念がありました。なぜなら取り組みの成果を最大化させるためには、システムやITサービスを構築する側にも、事業構造の理解が求められるからです。そのようなことを考えた末、データ活用基盤の構築や運用の内製化が不可欠と判断しました。

伴走支援が生みだす多様な気づきと推進力

――DAに「データ領域プロフェッショナル常駐サービス」を依頼した経緯を教えてください。

隅田 2年ほど前に大阪で開催されたあるイベントで、DAが所属するメンバーズの方と知り合い、しばしば意見交換をしていました。そのような付き合いの中で、先ほどお話したような課題に直面していることを相談したのがそもそものきっかけです。なお、私たちの親会社である阪急阪神ホールディングスでメンバーズとの取引実績があったので、全幅の信頼をおいて依頼しました。

――そして、2024年12月から三好さんが常駐を開始しましたが、どのような業務を担当したのでしょうか。

三好茂斗(以下、敬称略) 会計データとそこに紐づく業務データを連携させるためのデータベース構築と運用、それらの作業を内製化するためのマニュアル化が主な業務です。具体的には、データベースのスキーマ設計(テーブル、カラムなど、データベースにデータを格納するための構造を定義するプロセスのこと)、分散しているデータのSnowflakeへの移行、Qlik Senseのダッシュボード改修などを担当しました。

――業務を進める上で大変だったことはありましたか。

三好 私が常駐を開始した時点では、データカタログがなかったので、データ構造を1つひとつ紐解くところから始めましたが、そこはやはり大変な作業でした。

――常駐前に準備したことや工夫したことがあれば教えてください。

三好 SnowflakeとQlik Senseは、あらかじめ使い方を習得してから業務に臨みました。また、常駐中はDA社内のスタッフから随時アドバイスを受け、内製化を円滑に進めるためのナレッジを吸収することができたと思います。DAには内製化支援の豊富な実績があり、その知見が体系的に社内へ蓄積されているので、とても心強かったですね。不動産デベロッパーでの支援事例もあり、担当者から直接話を聞くこともありました。

――常駐サービスを利用するにあたって、阪急阪神不動産さまからは、どのような要望を出しましたか。

隅田 データ活用基盤の整備は、私たちにとってまったく未知の領域だったので、リモートではうまくコミュニケーションが取れるか不安がありました。そこでオフィスへ出社し常駐する形での支援をお願いしました。DAでは関東圏以外は基本的にリモート支援が中心のようですが、柔軟に対応してもらえたのはありがたかったです。おかげで密なコミュニケーションがとれ、安心してプロジェクトを進められました。

近藤憲明さま(以下、敬称略) 密にやり取りしながらプロジェクトを進めてもらいましたが、印象的だったのは、三好さんが常に積極的に情報をキャッチアップしようとしてくれることです。DataSpiderなどのツールの使い方に関しても、既存の環境や定義を考慮した提案をもらえました。そのような配慮は、私たちだけでは考えが及ばないところなので、とてもありがたかったです。

隅田 マニュアルの作成も、こちらの状況を見て必要なものを提案してくれましたね。こちらから指示するまでもなく、意図を汲んで対応してくれた点は高く評価しています。

伏田 そもそも私たちには指示できるほどの知識がなかったので、そのような姿勢で業務に臨んでもらえたのは非常に心強かったですね。

近藤 マニュアル自体もとても分かりやすく、細やかな配慮が行き届いた内容に仕上がっています。私自身、マニュアルに沿って作業していますが、躓くことなくスムーズに業務を進められています。また、経験が足りなく会計データのモデリングに苦戦した場面でも、三好さんからデータのつながりについていろいろとアドバイスをもらったおかげで、理解を深めることができました。

“常識”を打ち破るスピードを実現できた秘訣とは

――通常3年かかることも珍しくないデータカタログ未整備でのデータ活用基盤の構築でしたが、今回、約1年というスピードで取り組みは完了していますね。

隅田 振り返ってみると、互いに胸襟を開いて意見交換できたことが大きかったと思います。単に“支援を受ける”のではなく、“協業する”という意識をもち、それぞれの役割を理解しながら取り組みを進められました。三好さん、ひいてはDAからの提案は専門家の意見として真摯に受け止め、必要ならばこちらもきちんと対応する。そうした姿勢がなければ、私たちが目指している世界には決して到達できないと考えています。

――現在、実感している取り組みの成果はありますか。

伏田 取り組みはまだ道半ばですが、私たち自身でデータベースを作成できるようになり、今後実現したい取り組みを形にできる環境が整ったことは、DXを前進させる上での大きな成果です。また、経営層向けの報告資料の作成において、現在、プロジェクトを属性ごとに集計できるプロトタイプアプリを作成し、精度の高いデータ分析に向けた検証を進めています。このプロトタイプを今後、経営企画部と連携してさらにブラッシュアップしていくことで、実用化と報告スピードの改善を目指します。

近藤 マニュアルが整備されたことで、ツール活用時のレクチャー時間が削減できたのは具体的な成果の1つです。おかげで新規メンバーも短期間でツールを扱えるようになりました。また三好さんとやり取りをする中で、データへの理解は確実に深まりました。結果、今後のデータ活用について、より具体的かつ積極的に考えられるようになったと思います。AI活用も私の業務範囲の1つですが、「保有するデータとAIを組み合わせてどんなことが実現できるのか?」といった発想ができるようになったのも、データの理解を深め、データ活用基盤を整備できたからこそです。

隅田 データ活用を進める上では、組織体制や人材についての知見も得られたと考えています。人材育成にも優先順位があり、社内で育成すべき人材と、今回のように外部から協力を得るべき人材があることを実感しました。そういったことを、契約前の時点で営業担当の方が教えてくれたのもありがたかったです。私たちはコーポレートベンチャーキャピタルの機能も有していますので、“すべてを自前で行う”ことに固執していません。ですので、今回の内製化の取り組みも、あくまで目的を実現するための手段なのです。今後、運用を進めていけば、さらに多くの気づきや新たな課題が生まれるはずですし、フェーズによって必要となる人材も変化していくでしょう。その時々の状況に応じて不足しているケイパビリティを補完するために、今後もDAの継続的な支援をお願いしたいと考えています。

――最後に今後の展望についてお聞かせください。

隅田 三好さんと一緒にプロジェクトを進める中で、どのようにデータを活用していくか、その道筋がはっきりと見えてきました。次のステップでは、持続可能な形でデータ活用を業務にどう結びつけていくかに注力していく考えです。

近藤 具体的には、データ活用基盤が整ったので、いよいよ「価値DX」の実現に向けた取り組みを進めていく考えです。たとえばAIの活用を本格化し、売上予測など行い経営判断につなげたいですね。

伏田 今回のプロジェクトはDX企画推進グループ内での取り組みでしたが、ここで得た知見や実践内容を横展開していく計画です。まずはDX推進部内で、今回のプロジェクトを通じて得られたデータに対する考え方を共有し、最終的には事業部門にも広げて、全社的にデータ活用の文化を根付かせていきたいと考えています。

――今回、お話を伺って内製のアウトソースの切り分けなど、複合的な観点から判断して、取り組みを進めている点で、DXを推進する企業にとって示唆に富む取り組みだと感じました。また、「実現したいこと」を軸に据え、その手段として「データ領域プロフェッショナル常駐サービス」を導入されたことも理想的な形だと思います。本日はありがとうございました。